検索ページに戻る

更新時刻:2025.04.18 00:29

※このページは定期的に更新されアドレスが変更されてしまうので不可です

2020.09.24:玉ねぎ成分ケルセチンは単独でセノリティクスとしての(老化細胞除去)効果があるか?

2020.09.24:玉ねぎ成分ケルセチンは単独でセノリティクスとしての(老化細胞除去)効果があるか?

2015.11.25:抗生物質を1回投与されただけで1年間にわたり継続して腸内細菌の多様性が低下しうる

2014.06.13:歯周病はバクテリア「P. gingivalis」が口の中の免疫システムを自分に都合良く制御する事で起こる

2013.10.07:健康な人の腸内細菌を移入し腸炎を治す方法が実用間近

2013.08.19:腸内の善玉菌を増やすためには「食事の種類」よりも「摂取カロリー」の方が重要

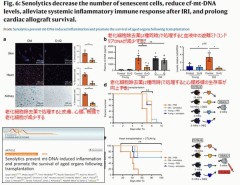

2020.09.24(#Senolytics #老化細胞除去薬(senolytics)の10)

玉ねぎ成分ケルセチンは単独でセノリティクスとしての(老化細胞除去)効果があるか?

↑BX.COM

↑BX.COM

先日、抗がん剤ダサチニブ(Dasatinib)と玉ねぎ成分ケルセチン(Quercetin)を同時に服用することでマウスで老化細胞が除去されて臓器が若返るという研究報告を紹介しました。

ダサチニブとケルセチン同時服用の効果に関しては下記の論文で発見の経緯について触れられています。

ダサチニブとケルセチンの組み合わせは「最初の老化細胞除去薬」としてバイオインフォマティクスを活用したランダム機能スクリーニングより46種類の薬の投与の中から偶然見出された組み合わせとのこと。

↓ランダムスクリーニングの研究論文(2015年)

そして併用効果は臨床試験が実施され人間でも確認されていました。

下記の論文では

ダサチニブ100mgとケルセチン1250mgを週3回3週間にわたり飲んでもらっています。

以下の論文では

臨床試験では糖尿病性腎臓病の患者にダサチニブ100mgと、ケルセチン1000mgを3日連続で飲んでもらっています。その結果、たった3日の服用で脂肪組織中の老化細胞が減り、皮膚の中の老化細胞が減少、血液中の老化細胞が出す悪玉サイトカインの濃度が低下することが報告されています。

臨床試験の情報はここ↓試験名は「Senescence in Chronic Kidney Disease」

一方、ケルセチンのみも老化細胞除去効果は知られているようです。下記はダサチニブ、ケルセチン両方を服用する臨床試験を実施した論文です。

ケルセチンのみである程度の効果があると書いてますが、概要には老化細胞の除去効果に関しては触れられていません。

下記ではケルセチンのみは効果はあるが、毒性が出る量に近い量が無いと効果が無いとあります。すなわち老化してない細胞への毒性も強いとのことです。

う〜ん、玉ねぎ成分を大量に飲むという作戦は毒性の心配をしないといけないようです。

上記に紹介した臨床試験では1日にケセルチン1000mg以上を飲んでいます。

国内のケルセチンサプリメントは1粒あたり3.5mgとかちょっとしか入っておらず、これでは1日に300粒を服用しないといけません。

一方で海外のケルセチンサプリメントは1粒で500mg含まれており、これだと1日2粒でOKです。

- QUERCETIN, VegCap, 90ct 500mg(Solaray)

Keyword:ケルセチン/98

2020.09.24(#Senolytics #老化細胞除去薬(senolytics)の11)

玉ねぎ成分ケルセチンは単独でセノリティクスとしての(老化細胞除去)効果があるか?

↑BX.COM

↑BX.COM

先日、抗がん剤ダサチニブ(Dasatinib)と玉ねぎ成分ケルセチン(Quercetin)を同時に服用することでマウスで老化細胞が除去されて臓器が若返るという研究報告を紹介しました。

ダサチニブとケルセチン同時服用の効果に関しては下記の論文で発見の経緯について触れられています。

ダサチニブとケルセチンの組み合わせは「最初の老化細胞除去薬」としてバイオインフォマティクスを活用したランダム機能スクリーニングより46種類の薬の投与の中から偶然見出された組み合わせとのこと。

↓ランダムスクリーニングの研究論文(2015年)

そして併用効果は臨床試験が実施され人間でも確認されていました。

下記の論文では

ダサチニブ100mgとケルセチン1250mgを週3回3週間にわたり飲んでもらっています。

以下の論文では

臨床試験では糖尿病性腎臓病の患者にダサチニブ100mgと、ケルセチン1000mgを3日連続で飲んでもらっています。その結果、たった3日の服用で脂肪組織中の老化細胞が減り、皮膚の中の老化細胞が減少、血液中の老化細胞が出す悪玉サイトカインの濃度が低下することが報告されています。

臨床試験の情報はここ↓試験名は「Senescence in Chronic Kidney Disease」

一方、ケルセチンのみも老化細胞除去効果は知られているようです。下記はダサチニブ、ケルセチン両方を服用する臨床試験を実施した論文です。

ケルセチンのみである程度の効果があると書いてますが、概要には老化細胞の除去効果に関しては触れられていません。

下記ではケルセチンのみは効果はあるが、毒性が出る量に近い量が無いと効果が無いとあります。すなわち老化してない細胞への毒性も強いとのことです。

う〜ん、玉ねぎ成分を大量に飲むという作戦は毒性の心配をしないといけないようです。

上記に紹介した臨床試験では1日にケセルチン1000mg以上を飲んでいます。

国内のケルセチンサプリメントは1粒あたり3.5mgとかちょっとしか入っておらず、これでは1日に300粒を服用しないといけません。

一方で海外のケルセチンサプリメントは1粒で500mg含まれており、これだと1日2粒でOKです。

- QUERCETIN, VegCap, 90ct 500mg(Solaray)

2015.11.25(#腸内細菌 #う〇こ移植治療(bacteriome)の9)

抗生物質を1回投与されただけで1年間にわたり継続して腸内細菌の多様性が低下しうる

↑BX.COM

↑BX.COM

腸内細菌の多様性低下が様々な病気の発症に関わっている可能性が報告されています。これは腸内細菌の作り出す各種物質が腸から吸収されて体内のあちこちで役立っているからです。抗生物質を投与されると、健康維持に重要な各種物質を作り出す細菌が死滅し、いわゆる「悪玉菌」のみが生き残る傾向があるようです。

今回、研究者らは74人のボランティアにプラセボ対照二重盲目テスト(試験が終了するまで、誰が本物の抗生物質を飲んだか分からない状態で行い、思いこみによる効果を排除する試験方法)で実験を行いました。

試験の結果、抗生物質を1回だけ服用しただけであっても腸内細菌の多様性が失われ1年後でも回復しない場合があることが分かりました。詳しくはclindamycinという抗生物質の場合は4ヶ月間多様性低下が続き、 ciprofloxacinという抗生物質の場合は多様性低下が1年間持続していました。

子供が熱を出し病院に行くたびに抗生物質を処方されるのでちょっと心配です。

抗生物質自体の抗菌効果は続いても数日のはずです。ので、一度失われた腸内細菌の多様性を回復されることはなかなか難しいことは明らかなようですが、腸内細菌の多様性を素早く回復させる方法は無いものでしょうか。

Same Exposure but Two Radically Different Responses to Antibiotics: Resilience of the Salivary Microbiome versus Long-Term Microbial Shifts in Feces 146イイネ Certain Antibiotics Could Affect Gut Microbiome for 1 Year ? Physician’s First Watch802イイネ

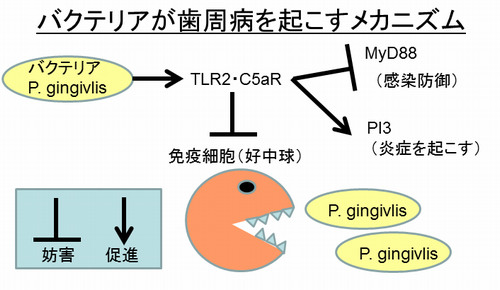

2014.06.13(#歯の健康テクノロジー(tooth)の8)

歯周病はバクテリア「P. gingivalis」が口の中の免疫システムを自分に都合良く制御する事で起こる

↑BX.COM

↑BX.COM

ヒトの身体には膨大な数のバクテリアが住みついています。その数は我々自身の細胞数の10倍に及びますが、健康な人ではこれらのバクテリアは無害で、病気を引き起こすバクテリアを排除したりと有益に働くこともあります。

近年、様々な病気がこの従来は味方であるバクテリア集団を失うことで起こることが分かってきています。今回、ペンシルベニア大学の研究者George Hajishengallisらは、歯周病もまたバクテリアが原因で起きていることを報告しています。

研究者らによると、口の中に住む「P. gingivalis」というバクテリアが犯人のようです。このバクテリアは巧妙に口の中の免疫作用を制御し、免疫細胞の攻撃を妨害して自分が排除されるのを防ぎます。また同時に口の中の炎症を起こします。起こされた炎症は口の中のバクテリア集団に影響を与え、悪玉バクテリアが増えていきます。さらに、この炎症により作り出された分解物は悪玉バクテリアの栄養となり悪循環が続いていきます。

免疫作用の制御には図に示すようにTLR2、C5aR、MyD88、PI3などが関わっているようです。口の中にいるP. gingivalis自身の数はわずかですので、自ら歯周病を起こすというよりは普段は無害な口の中のバクテリアを制御することにより病気を起こしていると言えます。

これらの解明されたメカニズムを利用した新しい歯周病予防、治療薬が作れるかもしれません。また、研究者は同じようなメカニズムにより腸の病気である過敏性腸炎や大腸癌も起きるのではないかと考えています。

- The periodontal pathogen Porphyromonas gingivalis induces expression of transposases and cell-death of Streptococcus mitis in a biofilm model.Infect Immun. 2014 May 27. PMID:24866802

- Gum disease bacteria selectively disarm immune system, Penn study finds 2 Tweet

- 歯周病の原因細菌であるPorphyromonas gingivalisは補体とToll様受容体とのクロストークを利用した免疫系からのユニークな回避機構をもつ : ライフサイエンス 新着論文レビュー1イイネ 5 Tweet

Keyword:バクテリア/5

2013.10.07(治療技術(hospital)の17)

↑BX.COM

↑BX.COM

腸内細菌が健康を維持するのに重要な役割を担っており、腸のトラブルの多くが腸内細菌の乱れが原因であることが分かっています。それでは、腸内細菌をコントロールすることが出来れば腸のトラブルも解消することが出来るのでしょうか?

腸内細菌が健康を維持するのに重要な役割を担っており、腸のトラブルの多くが腸内細菌の乱れが原因であることが分かっています。それでは、腸内細菌をコントロールすることが出来れば腸のトラブルも解消することが出来るのでしょうか?

腸内に悪玉菌が大量増殖するCDI腸炎(Clostridium difficile infection/クロストリジウム-ディフィシル感染症)という病気があります。これにかかると腸内細菌のバランスが崩れて、毒素を出す菌が増え下痢などの症状を起こします。特に高齢者での発生が多く、アメリカでは年間50万人の患者が発生していると言われています。

この病気の一般的な治療方法は「抗生物質」を投与し毒素を出す悪玉菌を死滅させるというものですが、あまり効率は良くありません。抗生物質投与により最初に死滅するのは善玉菌であり、悪玉菌はそもそも死滅し難いからです。実は皮肉なことに、CDI腸炎は抗生物質を投与されて腸内細菌のバランスが崩れた人に起こりやすいことが知られています。

今回、オランダ、アムステルダム大学の研究者van Nood Eらは健康な人の「うんこ」中の細菌(すなわち健康な状態の腸内細菌)を患者に移入することでCDI腸炎を高い確率で治すことが出来ることを報告しています。

研究者らはCDI腸炎になった患者を集め3つのグループに分け、以下のような治療を行いました。

| 第1グループ | 腸内洗浄→抗生物質を投与(500mg Vancomycinを1日4回4日間投与)→健康な人の腸内細菌を移入 |

| 第2グループ | 腸内洗浄→抗生物質投与(500mg Vancomycinを1日4回14日間投与)※一般的に行われている治療方法 |

| 第3グループ | 抗生物質投与(500mg Vancomycinを1日4回14日間投与) |

研究者らが提案する新しい治療方法(第1グループ)では、腸内洗浄後に抗生物質を投与し、元々腸内にいた細菌を減らした後に健康な人の腸内細菌を移植することで腸内細菌の総入れ替えを行います。

この治療を行われた患者16人のうち、13人(81%)で治療効果が見られました。効果の無かった人も3人いましたが、再度別の健康な人の腸内細菌を移入したところ、3人中2人で治療効果が見られ、併せて16人中15人(94%)で治療効果が見られました。治療後10週間にわたって病気の再発もありませんでした。

一方、従来の治療方法である抗生物質の投与を行った人ではおよそ20〜30%程度の人しか症状の改善が見られませんでした。今回の実験結果は新しい腸内細菌の移入治療が従来の抗生物質を使う治療方法に比べて圧倒的に効率が良いことを示しています。

治療のためとはいえ、健康な人の腸内細菌(もちろん”うんこ”から抽出します)を体内に入れられるのは抵抗がある人も多いかもしれません。(上記の試験では移植する健康な腸内細菌は主に、患者の家族から得たそうです)。そこで、Rebiotix社という会社は、健康な人の腸内細菌と同じ種類の細菌を人工的にタンクの中で培養して増やし「薬」として開発しています。開発している薬のコードネームは「RBX2660」。これは「薬」ではありますが、中身は「大量の細菌」です。

現在、開発は順調に進んでおり、安全性を確認するPhase I試験が終了、薬の効果を確認するPhase II試験の許可がアメリカ政府(FDA)より出たところです。試験がうまくいけば、世界初の「生きた腸内細菌」薬が誕生することになります。

- Duodenal infusion of donor feces for recurrent Clostridium difficile. N Engl J Med. 2013 Jan 31;368(5):407-15. PMID:23323867

- Fecal Transplantation Effective for Recurrent C. difficile Infection ? Physician’s First Watch

- Fecal transplant pill knocks out recurrent C. diff infection, study shows 3いいね

- Recurrent Clostridium difficile Infection | Rebiotix Inc. 8いいね

- Rebiotix Receives FDA IND Approval to Begin Phase 2 Trial RBX2660 Clostridium difficile

- Microbiota Restoration Therapy for Recurrent Clostridium Difficile-associated Diarrhea - Full Text View - ClinicalTrials.gov 1いいね

2013.08.19(#腸内細菌 #う〇こ移植治療(bacteriome)の6)

腸内の善玉菌を増やすためには「食事の種類」よりも「摂取カロリー」の方が重要

↑BX.COM

↑BX.COM

腸内細菌は人体に大きな影響を与え、乳酸菌などの善玉菌が多いと寿命が延び、反対に有害物質であるLPSなどを多く作る悪玉菌が多いと寿命が短くなることが動物実験により証明されています。腸内で作られたLPSは吸収されて人体の様々な臓器に悪影響を及ぼします。

腸内細菌は人体に大きな影響を与え、乳酸菌などの善玉菌が多いと寿命が延び、反対に有害物質であるLPSなどを多く作る悪玉菌が多いと寿命が短くなることが動物実験により証明されています。腸内で作られたLPSは吸収されて人体の様々な臓器に悪影響を及ぼします。

腸内の善玉菌を増やすにはどうしたら良いのでしょうか?ヨーグルトと食べる?肉を減らす?中国の上海Jiao Tong大学のLiping Zhaoらはマウスを使った実験を行い、カロリー制限により効率的に善玉菌を増やすことが出来ることを報告しています。

研究者らは180匹のマウス(生後5週齢)を以下のように30匹ずつ6つのグループに分けました。

| 食事 | 運動 | |

| グループ1 | 低脂肪食 | 無し |

| グループ2 | 低脂肪食(30%カロリー制限) | 無し |

| グループ3 | 低脂肪食 | 有り |

| グループ4 | 高脂肪食 | 無し |

| グループ5 | 高脂肪食(30%カロリー制限) | 無し |

| グループ6 | 高脂肪食 | 有り |

実験を開始してから62週目、83週目、141週目にそれぞれのグループの糞を採取し調べたところ、カロリー制限を行ったグループ2とグループ5の動物のみで善玉菌が徐々に増加していき、悪玉菌が減少していくのが確認されました。カロリー制限されていれば高脂肪の食事であっても善玉菌は増加しました。

運動は腸内細菌の種類に影響しませんでした。また高脂肪食と低脂肪食の差も明確ではありませんでした。

次に研究者らは悪玉菌が腸内で産生する有害物質LPSが血液内にどれぐらい入っているかの指標となるLBPの量を比較したところ、カロリー制限により血液中のLBP量が大きく減少しているのが確認されました。血液中に入ってきている有害なLPSの量が減っていることが分かりました。

今回の結果はカロリー制限によって腸内細菌の種類が変わり善玉菌が増え、悪玉菌が減ることを示しています。これらの作用は健康に良いとされている「低脂肪食」や「運動」では起こっておらず、「カロリー制限」こそが重要であると言えます。

カロリー制限は寿命を効率的に延ばす唯一の方法として知られ、様々な動物モデルで実際に寿命の延長が証明されています。今回の報告内容を合わせて考えるとカロリー制限により腸内細菌が作り出す有害物質が減ることが寿命の延長をもたらす大きな要因になっているのかもしれません。

- Structural modulation of gut microbiota in life-long calorie-restricted mice.Nat Commun. 2013 Jul 16;4:2163. PMID:23860099

リポポリサッカドイド受容体・・・・体内へのLPS進入に応答して放出されるタンパク質。LBPに結合したLPSはマクロファージにより取り込み除去される。

検索終了

更新時刻:2025.04.18 00:29