検索ページに戻る

更新時刻:2025.04.18 00:30

※このページは定期的に更新されアドレスが変更されてしまうので不可です

2024.06.06:50万人を40年追跡調査した研究から服用していると長生きする市販薬が4つ発見される。1つはバイアグラ

2023.12.19:Nature Medicineが選ぶ「2024年に注目すべき11の臨床試験」

2019.08.02:ハーバード大学教授George Church氏の考える超人類を生み出すために書き換える7つの遺伝子リスト

2016.01.13:Nature Medicineの選ぶ2015年に新しく開発された注目の新薬達まとめ

2015.02.17:1日30gの食物繊維を食べるだけで医師の推奨する複雑なダイエットプランと同じぐらい体重は減少する

2013.04.25:「ダイエット」による健康の良い効果は「体重減少」の結果では無く「空腹を感じること自身」の効果のようだ

2012.11.19:不規則な時間にだらだら食べるより、規則正しい時間に高カロリーをとった方が太らない

2012.08.28:2日に1個の卵を食べるだけで動脈硬化になる可能性が上昇するようだ

2011.10.26:肥満はAd-36ウイルスによって感染する

2011.09.27:1日おきにカロリー制限を行うダイエット方法「カロリーサイクリング」でどれぐらい痩せるか

2010.06.17:レプチンはI型糖尿病の治療に使える。

2009.12.29:ゼニカルの効果を試した臨床試験(その2)

2009.11.01:証拠4:「4週間カテキンを食べさせると血液中のコレステロール値が減少した。」という報告(2003年発表)

2009.11.01:証拠1:「緑茶パウダーによりコレステロールが吸収されにくくなり、血液中のコレステロールが減り動脈硬化の指標が減少した」という報告(1986年発表)

2009.05.21:アポリポタンパクEとアルツハイマー

2007.11.18:アルツハイマーはウイルス感染が原因で起こる?

2007.04.05:第2章:老化と戦う方法−すぐに実践できる方法

2003.10.15:大きなコレステロール粒子を持つヒトの方が長生き出来る

2003.06.05:5分で肝機能を測定できるチップ

2024.06.06(統計(寿命・その他)(statistics)の7692)

50万人を40年追跡調査した研究から服用していると長生きする市販薬が4つ発見される。1つはバイアグラ

↑BX.COM

↑BX.COM

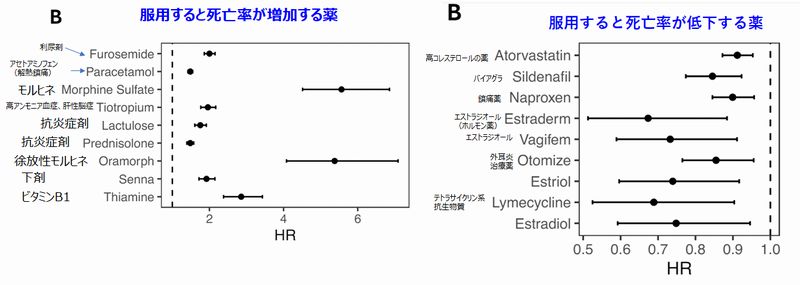

これまでにもメトホルミンやSGLT2阻害剤、ラパマイシンなどの薬が寿命を延ばす効果があることが報告されています。今回、スイスの研究者がUKのバイオバンクのデータを用い50万人以上の患者を40年以上にわたり追跡調査を行い406種類の処方薬の服用経験と死亡率の相関関係を調査しました。

出典:Association between prescription drugs and all-cause mortality risk in the UK population

予想していた通り、多くの薬は生存率を低下させる方向に働いている結果が得られました。これは薬が身体に悪影響を及ぼしていると考えるほかに、薬は病気を治療するために飲んでいるわけで、薬の服用は何かの身体の異常が存在することを示しているためこのような結果になっているとも言えます。

そして面白いことに、統計上は一部の薬の服用者は死亡率が低いとの結果が出ています。もっとも死亡率を低下させているように見える薬4つは、高コレステロール治療薬として使われるatorvastatin、バイアグラの成分sildenafil、鎮痛薬naproxen ホルモン補充薬estradiolでした、次点でその他のエストラジオール補充薬や、外耳炎治療薬otomize、テトラサイクリン系抗生物質Lymecyclineが死亡率を平均的な人よりも下げているように見えることが分かりました。

ただしこれらの薬を飲むことで本当に寿命延長効果があるのかはより詳しい解析が必要と研究者は考えています。分かりやすい例を言うなら、バイアグラを飲むことにより長生きするのではなく、バイアグラを処方してもらう人は長生きするような元気な人である。といったロジックです。

出典:Association between prescription drugs and all-cause mortality risk in the UK population

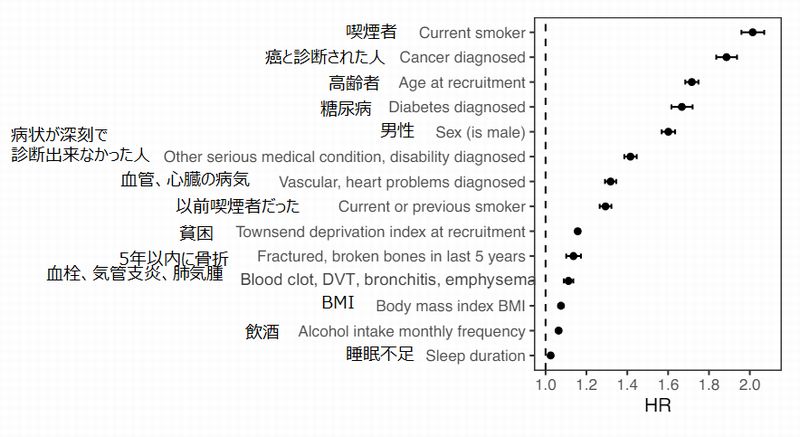

余談ですが、このグラフは調査の過程で見つかった死亡率上昇と関係している特徴を示しています。喫煙者は癌と診断された人よりも死亡率が高いことが分かります。男性であることは高齢者であることや糖尿病と診断せれたことと同程度に死亡率を高める要因であるとの解析結果になっています。飲酒やBMIは死亡率にはそんなに影響してないですね。

- Can 4 common medications ? Viagra, estrogen, a statin and an OTC painkiller ? help you live longer? Here's what the latest research says.

- These four common medicines could help prolong your life | New Scientist

2023.12.19(未分類(nocategory)の467)

Nature Medicineが選ぶ「2024年に注目すべき11の臨床試験」

↑BX.COM

↑BX.COM

あまり面白くないな。

- 第一三共のADC「エンハーツ」の乳がん用途

- マラリアワクチン

- PD-1阻害剤、PD-L1阻害剤の併用療法

- 遺伝性高コレステロール血症の遺伝子治療

- CMVウイルスベースのHIVワクチン

- パーキンソン病治療のための幹細胞移植療法

- 肺がんのAIを用いた分析

- 救命救急質で利用するディープラーニング

- 0〜5歳向けのメンタルヘルス治療の効果評価

- 肺がんの1年に一度CTスキャンと2年に一度CTスキャンの比較

- 妊婦のうつ緩和のための配偶者により行われる技術サポート

2019.08.02(未分類(nocategory)の360)

ハーバード大学教授George Church氏の考える超人類を生み出すために書き換える7つの遺伝子リスト

↑BX.COM

↑BX.COM

LRP5、MSTN、FAAH-OUT、ABCC11、PCSK9、GRIN2B、BDKRB2の7遺伝子を挙げており、このリストをトランスヒューマン・ウィッシュリストと呼んでいます。トランスヒューマニズムとは「科学技術を用いて人間の身体と認知能力を進化させよう」という思想のこと、日本語では「超人間主義」だそうです。

- トランスヒューマニズム - Wikipedia 11 users

| LRP5 | この遺伝子の改変でより強力な折れない骨を得ることが出来る。ただ骨が高密度になり水に浮かなくなり泳げなくなるかも。 |

| MSTN | ミオスタチンタンパクを改変し、筋肉を増強し、筋ジストロフィーなどを防ぐ |

| FAAH-OUT | FAAH-OUTという突然変異が知られており痛みを感じなくなる。 |

| ABCC11 | この遺伝子を改変すると体臭が無くなる。人類の2%がこの変異を持っている。 |

| PCSK9 | この遺伝子を無くすとコレステロールが少なくなる。腸の病気になりにくくなるが、糖尿病になりやすくなり、認知症になりやすくなるかも。 |

| GRIN2B | 記憶力と学習能力を向上させることが出来る。 |

| BDKRB2 | 水中でより長時間息を止めることが出来るようになる。海のノマドであるバジャウ続はこの遺伝子を持っており、深く潜る事が出来る。 |

。。。。意外と中二病的観点から選ばれたリストだな(^^;

彼のラボからのスピンアウトとしてRejuvenate Bioという団体があるようです。

MIT Tech Review: ビットコイン「億り人」の DIYデザイナーベビー計画 1 users - スーパー新薬開発、手がかりは「ノックアウト人間」

- This Harvard Prof Is Listing Genes That Could Make You Superhuman

- De-Aging Doggo: Harvard Startup Wants to Give Goodest Dogs Longer Lives

- Genetics | Genetics 2 users

2016.01.13(#エイジング関連まとめ(year)の8)

Nature Medicineの選ぶ2015年に新しく開発された注目の新薬達まとめ

↑BX.COM

↑BX.COM

今年も多数の新薬が世の中に登場しています。また既にある薬の組合せにより強力な治療効果が得られるコンビネーション薬が新薬として多数認可されています。さらに、3Dプリントされた錠剤、ウイルスによる癌治療法なども認可されています。日本の製薬会社の名前はどこにもありませんねぇ。

また、これらの薬はいずれもアメリカで認可されたものですので日本で認可され、処方されるようになるにはしばらく(数年〜)かかります。

PCSK9 inhibitors

アメリカにおいて新しい作用メカニズム(PCSK9阻害)の2つのコレステロール低下剤が認可された(サノフィ社のPraluent (alirocumab)とアムジェン社のRepatha (evolocumab) 。これまで一般的に使われていた「スタチン」でコレステロールを下げることが出来なかった患者にも効果があることが報告されている。ただしこれらの新薬は高値が付けられており1年間の費用は160万円ほど。

Opdivo

BMS社の免疫治療抗体医薬「オプジーボ」が非小細胞癌で認可された。オプジーボはPD-1をブロックし免疫機能を増強する働きを持つ。オプジーボは既に皮膚癌(メラノーマ)で認可されている。

Cosentyx

Novartis社の抗IL-17Aモノクローナル抗体「 Cosentyx (secukinumab)」が認可された。これは乾癬(かんせん)の症状を強力に抑制することが出来る。乾癬患者は世界に4000万人。Cosentyxは炎症性サイトカインである血液中のIL-17Aに結合し、その作用をブロックすることで薬効を果たす。Novartis社はCosentyxの使用を乾癬を原因とした関節炎にも広げようと計画中。

Zarxio

Sandoz社のZarxio (filgrastim-sndz)がアメリカ初のバイオ医薬の後発医薬(バイオシミラー)として認可された。Zarxioは膨大な利益を上げているAmgen社のサイトカインG-CSFを主成分とする医薬品「Neupogen (filgrastim)」の後発薬。

Zarxioは白血球を増やす働きがあり、癌の治療のため抗ガン剤を投与されている患者の感染防止のためや、骨髄移植を受けた患者に投与される。Amgen社はこの薬の承認を妨害してきたが、結局、法廷で破れZarxioが発売されることとなった。

Entresto

Novartis社の心不全治療薬Entrestoが承認された、これは2種類のアンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬が含まれている薬、これまで使われてきたACE阻害剤enalaprilよりも20%効果が高いことが臨床試験で確認されている。欧州でも発売承認が予定されている。

C型肝炎治療のためのコンビネーション

2種類のC型肝炎治療のためのコンビネーション薬が承認された。

- 4型型肝炎ウイルス治療のためのAbbVie's Technivie (ombitasvirとparitaprevirとritonavir)とribavirin(未承認の薬)

- 3型C型肝炎ウイルス治療のためのBMS社のDaklinza (daclatasvir) とsofosbuvirの混合

Orkambi

BMS社のOrkambi (lumacaftorとivacaftorの混合薬)が遺伝性の病気、嚢胞性線維症(cystic fibrosis)を治療可能な薬として初めて認可された。

Jardiance

2014年に承認されたEli Lilly社とべーリンガー社の2型糖尿病治療薬Jardiance (empagliflozin)が心臓麻痺のリスクを14%低減し、この薬を飲んでいる患者の心臓トラブルによる死亡者数を40%減らすことが報告された(N. Engl. J. Med., 10.1056/NEJMoa1504720, 2015).この薬はSLGT2阻害剤

Spritam

Aprecia社による3Dプリントされた初めての錠剤薬「Spritam (levetiracetam)」がFDAで認可された。この薬は3Dプリント技術による多孔構造を持っており、少量の水で急速に溶ける。また大量の薬物を1錠に含めるのにも有用だそうだ。この薬は「てんかん」の症状を抑える薬で服用後迅速に効くことが望ましい。

Imlygic

癌を殺すウイルス治療Imlygic (talimogene laherparepvec)が初めてFDAに認可された皮膚癌やリンパ腫が適用。

2015.02.17(ダイエット・メタボリックシンドローム(diet)の86)

1日30gの食物繊維を食べるだけで医師の推奨する複雑なダイエットプランと同じぐらい体重は減少する

↑BX.COM

↑BX.COM

240人のメタボな人で実験してます。1日30gの食物繊維を摂取するというルールを守った人は年間で2.1kg(1.3〜2.9kg)体重が減少しました。一方、AHA(アメリカ心臓病協会)の推奨するダイエット方法※では2.7kg痩せました。

※AHA推奨ダイエット方法:フルーツと野菜を多く食べ、全粒粉小麦を食物繊維を食べ、週に2回は魚を食べ、タンパク質は少なめに、砂糖と塩分は控えめに、アルコールは控える、炭水化物とタンパク質のバランスを考える、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、コレステロールは控える。

AHA推奨のダイエット方法より平均体重減少量は劣るものの、食物繊維摂取を心がけるという単純な指針だけで十分なダイエット効果が得られそうだと研究者らは言っています。

人間の消化管では体内の脂質の一部が「胆汁」という形で消化管上部に分泌され、消化管の下の方で再吸収されるという脂質のリサイクルメカニズムがあります。食物繊維はこういた脂質を吸着する働きがあり、「体内の脂質リサイクル効率を下げる」働きが体重減少に貢献すると言われています。

- Annals of Internal Medicine tip sheet for Feb. 17, 2015 | EurekAlert! Science News 3 Tweet

- Single-Component Versus Multicomponent Dietary Goals for the Metabolic Syndrome: A Randomized TrialComparison of High-Fiber and AHA Diets | Annals of Internal Medicine 6 Tweet

2013.04.25(ダイエット・メタボリックシンドローム(diet)の77)

「ダイエット」による健康の良い効果は「体重減少」の結果では無く「空腹を感じること自身」の効果のようだ

↑BX.COM

↑BX.COM

必要な栄養素を十分に取りつつ食事量を減らすいわゆる「ダイエット」が健康に様々な良い影響を与えることが分かっています。最もよく知られた効果は老化防止作用であり、また、最近ではアルツハイマー病の進行を遅らせる効果があることも報告されています。

必要な栄養素を十分に取りつつ食事量を減らすいわゆる「ダイエット」が健康に様々な良い影響を与えることが分かっています。最もよく知られた効果は老化防止作用であり、また、最近ではアルツハイマー病の進行を遅らせる効果があることも報告されています。

これらの作用はどのようなメカニズムで起こるのでしょうか?ダイエットをすると身体の中の余分な脂肪が減り、血液中のコレステロールが減りますので、こういった現象が健康に良い効果をもたらす。というのはもちろんですが、どうやら「空腹を感じること自身」が健康に良い効果を与えるようです。

この研究を行ったのはアメリカ・ハーバードメディカルスクールのInga Kadishらの研究チーム。研究者らはマウスを用いて実験を行いました。動物が空腹を感じるのは、胃が空になった時に胃から「グレリン」というホルモンが血中に放出されるためです。このホルモンは血管を経由し全身に行き渡ることで、脳に「空腹」を感じさせるなど様々な作用を示します。

研究者はアルツハイマー病になりやすい特殊なマウスを使い、マウスを3つのグループに分け、1つめのグループは普通に飼育、2つめのグループは普通に飼育しつつ毎日グレリンを投与、3つめのグループはダイエット状態で飼育(食事量20%制限)しました。

| グループ1 | 通常飼育 |

| グループ2 | 通常飼育+グレリンを投与 |

| グループ3 | ダイエット(食事量20%制限) |

しばらく飼育した後に、マウスに迷路を脱出させるテストをさせたところ、ダイエットを行ったマウスは通常飼育のマウスよりも23%早く迷路を脱出しました、また、グレリンを投与したマウスも通常飼育のマウスよりも26%早く迷路を脱出することが出来ました。迷路を早く脱出出来るということはアルツハイマー病が進行しておらず高い認知能力を保っていることを示しています。

また、アルツハイマー病の原因物質であるAβが脳にどれぐらいあるのかを調べると、ダイエットを行ったマウスは通常飼育のマウスに比べてAβの量が67%少なく、またグレリンを投与したマウスもAβの量が48%少ない事が分かりました。

これらの結果はダイエットをしなくても、グレリンを注射することでダイエットをした時と同じ効果が得られることを示しており、ダイエットによりアルツハイマー病の進行を抑制出来るのは体重減少などの結果では無く空腹を感じることにより胃から通常よりも多いグレリンが分泌されるためであることを証明しています。

グレリンの空腹を感じさせるメカニズムは、既に拒食症などの治療に役立てる目的で研究が進んでおり、グレリンと同じ作用をする物質が各社で研究中です(下記表)。

| 会社名 | 開発コード |

| メルク社 | MK-0677 |

| ファイザー社 | CP424391 |

| リリー社 | LY-444711 |

これらの薬を飲むとグレリンが分泌された時のように空腹を感じるはずですので、拒食症以外の治療に使うと、結構辛い思いをするかもしれませんが、今回報告された現象を利用し将来、新しい老化予防薬やアルツハイマー病治療薬が開発されるかもしれません。

- Hunger in the Absence of Caloric Restriction Improves Cognition and Attenuates Alzheimer's Disease Pathology in a Mouse Model. PLoS ONE 8(4): e60437. doi:10.1371/journal.pone.0060437. PMID:23565247

- UAB - Early study: feeling hungry may protect the brain against Alzheimer’s disease 119いいね

2012.11.19(ダイエット・メタボリックシンドローム(diet)の73)

不規則な時間にだらだら食べるより、規則正しい時間に高カロリーをとった方が太らない

↑BX.COM

↑BX.COM

イスラエル・ヘブライ大学の研究者がマウスを使った実験を行い、同じだけのカロリーをとるなら不規則な食生活を送りダラダラと食べるよりも、毎日決まった時間に高カロリーの食事をとった方が体重が増えないという結果を発表していています。

イスラエル・ヘブライ大学の研究者がマウスを使った実験を行い、同じだけのカロリーをとるなら不規則な食生活を送りダラダラと食べるよりも、毎日決まった時間に高カロリーの食事をとった方が体重が増えないという結果を発表していています。

これまでの研究において太るのは2つの生活習慣が原因と分かっています。1つは「食べ過ぎること」であり、もう一つは「不規則な食生活を送ること」です。前者の食べ過ぎが肥満につながるのは当然と言えますが、後者には「体内時計」が関わっています。

多くの動物には「体内時計」という仕組みがあり、規則正しい生活を送っている場合は食事を食べるタイミングに合わせて身体が食物を効率良くエネルギーに変換出来る状態になるのですが、不規則な食生活では、体内時計が狂い食べたものを効率よくエネルギーに変換出来ず脂肪として貯め込んでしまうことが分かっています。

研究者らはマウスを4つのグループに分け、それぞれ異なった状況に置きました。

| 食事の種類 | 何時食べることが出来るか | 18週間後の体重増加 | ||

| グループA | 高カロリー食 | いつでも | →→→ | もっとも増加(=100%) |

| グループB | 高カロリー食 | 決まった時間のみ | →→→ | 82% |

| グループC | 低カロリー食 | いつでも | →→→ | Bより70% |

| グループD | 低カロリー食 | 決まった時間のみ | →→→ |

このような条件でマウスをおよそ4ヶ月間飼育し、その後に体重を含め様々な検査をしました。もっとも体重が増えていたのは高カロリーの食事を自由に食べることが出来たグループAのマウスでした(当然です)。そして、グループBの決まった時間にのみ食べれるマウスはグループAと比較して体重が18%軽く、血中のコレステロールも30%低い値を示しました(まあ食べる量が減った分、これも当然です)。

そして驚くべきことに、グループCのマウスは低カロリー食ながら自由な時間に食べることが出来たため結果的にグループBと同じだけのカロリーを摂取していましたが、同じカロリーを食べたにもかかわらずグループBよりも12%体重が増加していました。また、血中コレステロールも21%高い値を示しました。

さらにグループBのマウスは、どれぐらいストレスを感じているかも示す血中のホルモン「グレリン」の量がグループCのマウスに比べて25%少なく、体内の炎症を示すコルチコステロンの値も53%低い結果を示しました。これらの結果はグループBのマウスは満足した生活を送りつつ体重増加を抑えることに成功していることを示しています。

日常生活で食事制限をするとストレスを感じ、このストレスが原因となりダイエットが長続きしなかったりします。今回の結果は、ダイエットをする時には「食べる量」以上に「規則正しい生活」に気を配ることが重要であることを示しています。

- A carefully scheduled high-fat diet resets metabolism and prevents obesity

- Timed high-fat diet resets circadian metabolism and prevents obesity.FASEB J. 2012 Aug;26(8):3493-502. doi: 10.1096/fj.12-208868. Epub 2012 May 16.PMID:22593546

Keyword:体内時計/9

2012.08.28(#生活習慣(lifestyle)の8)

2日に1個の卵を食べるだけで動脈硬化になる可能性が上昇するようだ

↑BX.COM

↑BX.COM

「卵は一日1個まで」という話を聞いた事がないだろうか?、一方で「1日何個食べても問題無い」という話を聞いたことがある人もいるかもしれない。これらの話は卵に含まれるコレステロールの量に関する話で、一日に食物から摂取するコレステロール量は0.5g以下が良いとされている一方で卵1個におよそ0.25gのコレステロールが含まれているため「卵は1日1個」と言われているのである。

「卵は一日1個まで」という話を聞いた事がないだろうか?、一方で「1日何個食べても問題無い」という話を聞いたことがある人もいるかもしれない。これらの話は卵に含まれるコレステロールの量に関する話で、一日に食物から摂取するコレステロール量は0.5g以下が良いとされている一方で卵1個におよそ0.25gのコレステロールが含まれているため「卵は1日1個」と言われているのである。

一方で、身体の中では毎日1g以上のコレステロールが作り出されている(コレステロールは身体を動かすための様々な部品に使われている)。卵を食べ身体の外からコレステロールが入ってきた時は作られるコレステロールの量が減りバランスをとる仕組みになっているため、卵を沢山食べても問題無いはずなのである。これが「卵を沢山食べても良い」という話の根拠である。しかしながら、これらの情報はコレステロール量を元に推測された話に過ぎず、実際に卵を沢山食べている人が健康を害しているかどうかを調査されたことは無かった。

今回、カナダのロバート研究センターの研究者が1262人の高齢者(平均年齢61.5才、男女比ほぼ半々)の血管の動脈硬化進行度(Total plaque area:TPA)を測定し、同時に卵を日頃どれぐらい食べるかなどの聞き取り調査をする調査を行った。動脈硬化の進行度合は特殊な超音波診断装置を用いて調べることが出来る。

動脈硬化は40才以降、年齢に伴い徐々に進行していく様子が見られたが(老化現象)、全員のデータを卵を多く食べる順に並べて評価すると、卵を多く食べる人ほど動脈硬化が早く進行していた。詳しくは卵をほとんど食べない人(年間100個以下(3日に1個以下))と比較し、年間150〜200個食べる人(2日に1個以上)では動脈硬化の進行が早い傾向が見られた。さらに年間200個以上のタマゴを食べる人(1週間に4個以上)では動脈硬化がより進行していた。

聞き取り調査の中には喫煙の有無も含まれており、以前より知られているようにタバコを吸う量が多い人ほど動脈硬化が進行していたが、卵の食べることによる悪影響はタバコのそれと比べても影響が大きく、換算すると1週間に3個のタマゴは1日2本のタバコに相当するというショッキングな結果になっていた。

以前にも糖尿病患者などでは卵を食べることにより病気が悪化する事が報告されていたが、今回の結果のように健康な人であっても卵を食べることが動脈硬化の進行を早めることは初めて報告された結果である。

前述したように人体にはコレステロールのバランスをとる仕組みが備わっているはずなので今回の結果は少し不思議に感じるかもしれないが、この仕組みには大きな個人差があり、また老化に伴い誰でもこの仕組みが衰えていくことが知られている。今回の調査対象は高齢者なためこのような結果になったのかもしれない。40才を超えたら自分の動脈硬化の進行具合を医療機関などでチェックし、その結果いかんでは1日1個と言わず卵を食べるのは控えるなどすることが長生きの秘訣かもしれない。

- Egg yolk consumption almost as bad as smoking when it comes to atherosclerosis. (EurekAlert)

- Egg yolk consumption and carotid plaque. Atherosclerosis. 2012 Aug 1.PMID:22882905

- Increased dietary cholesterol does not increase plasma low density lipoprotein when accompanied by an energy-restricted diet and weight loss. Eur J Nutr, 47 (6) (2008 Sep), pp. 287–293

- The influence of egg consumption on the serum cholesterol level in human subjects. Am J Clin Nutr, 30 (5) (1977 May), pp. 664–673

- A double-blind, randomized, controlled trial of the effects of two eggs per day in moderately hypercholesterolemic and combined hyperlipidemic subjects taught the NCEP step I diet. J Am Coll Nutr, 16 (6) (1997 Dec), pp. 551–561

Keyword:コレステロール/31

2011.10.26(ダイエット・メタボリックシンドローム(diet)の65)

↑BX.COM

↑BX.COM

体重が増えすぎ肥満になってしまう原因には様々な要因が考えられる。最も一般的な原因は食べ過ぎなどの行動的な原因によるものかもしれないが、それ以外にも遺伝的に太りやすい家系や、内分泌系の病気が原因となり太ってしまうことが知られているが、これに加え肥満を引き起こすウイルスの存在が報告されている。

アメリカの研究者らは502名のボランティアを雇い、体重やBMIの測定とAd-36(アデノウイルス36)に感染しているかどうかの調査を行った。すると驚くべきことに、感染していなかった378名のBMIが35.8だったのに対し、感染していた124名の平均BMIは44.9と、ウイルス感染者が肥満傾向にあることが明らかになった。

【502名のボランティアの結果】

| 平均BMI | |

| Ad-36に感染している人(124名) | 44.9 |

| 感染していない人(378名) | 35.8 |

また、片方だけAd36に感染している双子を28組探しだしBMIを比較すると、感染していない人の平均BMIが24.5だったのに対し、感染している人の平均BMIは26.1と、双子であってもウイルス感染により肥満傾向になることが明らかになった。

【28組の双子(片方のみウイルス感染している)の結果】

| 平均BMI | |

| Ad-36に感染している人 | 26.1 |

| 感染していない人 | 24.5 |

別の研究グループも同様の結果が子供にも当てはまることを報告している。この研究では8才〜18才の子供124名を調べたところ、Ad-36に感染している子供が19人見つかったが、19人中15人が肥満傾向であったそうだ。この19名の平均体重は、感染していない子供平均体重よりも15キロも重かった。

Ad-36ウイルスはラットを用いた実験により、感染すると脂肪前駆細胞(脂肪の元となる細胞)が増加し、かつ、脂肪前駆細胞が脂肪に変化しやすくなることが分かっている。また、インスリンの感受性が上がり食物より摂取した脂質を脂肪として蓄えやすくなるようだ。これらの現象の結果として、感染すると血液中のコレステロールとトリグリセリドの値は低くなる(血液中から脂肪細胞に取り込まれやすくなるため)。

さらに、このウイルスに感染することにより脳内のノルエピネフリン濃度が増え、全身のコルチコステロン量が低下することから、Ad-36は脂肪細胞に作用するだけでなく様々な効果で肥満を引き起こす働きがあるようだ。一緒に暮らしている人が太っていると別の人も太りやすくなるという現象が噂話として口にされる事があるが、この現象はウイルス感染が引き起こした現象なのかもしれない。

このような肥満を引き起こすウイルスはAd-36以外にもいくつか知られている。

【これまで知られている肥満を引き起こすウイルス】

| ウイルスの名前 | 確認された動物 |

| Canine distemper virus | マウス |

| RAV-7(Rous-associated virus type 7) | ニワトリ |

| Borna virus | ラット |

| Avian Adenovirus SMAM-1 | ニワトリ、ヒト |

| Ad-36 | ニワトリ、マウス、サル、ヒト |

- Human adenovirus 36 induces adiposity, increases insulin sensitivity, and alters hypothalamic monoamines in rats.Obesity (Silver Spring). 2006 Nov;14(11):1905-13.PMID:17135605

- Human adenovirus-36 is associated with increased body weight and paradoxical reduction of serum lipids. International Journal of Obesity (2005) 29, 281–286 PMID:15611785

- Adenovirus 36 and obesity in children and adolescents. Pediatrics. 2010 Oct;126(4):721-6. Epub 2010 Sep 20.PMID:20855385

2011.09.27(ダイエット・メタボリックシンドローム(diet)の67)

1日おきにカロリー制限を行うダイエット方法「カロリーサイクリング」でどれぐらい痩せるか

↑BX.COM

↑BX.COM

どんなに適切にダイエットしても必ず効果が停滞する時がやってきます。ダイエットをしたことがある人ならば最初の2〜3kgは順調に痩せることが出来てもその後の2〜3kgはなかなか減らなかったりした経験があるのではないでしょうか。これはあなたの身体が摂取カロリーの減少に反応して代謝を落としているためです。これは、かつて人類が不安定な生活を送っていた時に食料の無い時期を耐え生き延びるために備わった危機回避機能なのでしょう。とはいえ、今の世の中、特にダイエットを行いたい人にはいい迷惑な機能です。持続的に体重を減らすためには身体に摂取カロリーが減ったことを悟られない工夫が必要なのです。

具体的には毎日カロリー制限を行うのでは無く、1日おきにカロリー制限を行います(カロリーサイクリング)。この方法では1日おきに十分なカロリーを摂取することが出来ますので脳が混乱し代謝が低下することなくダイエットを続けることが出来ます。また、この方法では1日おきにしっかり食べれるため、空腹を我慢しやすい効果があることも分かっています。

この方法を医学の実験という形で行い、効果を検討した報告が発表されています。発表したのはアメリカ・シカゴの研究者ら。タイトルは

- Short-term modified alternate-day fasting: a novel dietary strategy for weight loss and cardioprotection in obese adults(短期間の1日おき絶食:新しいダイエットと血管保護のための戦略).Am J Clin Nutr November 2009 vol. 90 no. 5 1138-1143 PMID:19793855

結果、1日おきのダイエットを行った時期を通じて平均して1週間あたり0.67〜0.68kg程度体重が減少しました。そして全参加者の8週間の試験終了後の体重は平均5.6kg体重が減少していました。体脂肪は平均45%→42%に減少していました。

このダイエット方法は身体に悪いのでは?と思う人もいるかもしれませんが、実は医学の世界では1日おきの絶食(英語でAlternate-day fasting:ADF)は様々な治療に用いられている方法であり、今回の研究はその方法をダイエットに応用したものなのです。実際に今回の実験の参加者の総コレステロール、LDLコレステロール、トリグリセリドなどの数値は減少し、血圧も低下しました。また、良い影響を持つHDLコレステロールの数値は変化しなかったことから考えて、健康にダイエット出来たと言えます。

ただし、カロリーサイクリングによるダイエットは全ての人にお勧め出来るわけではありません。糖尿病や低血糖の人、妊娠中の人はやるべきでは無いと研究者らは言っています。まずは伝統的な方法を試して体重が減らない停滞期に悩んだらカロリーサイクリングを試してみてはどうでしょうか。

※※参考:安静時必要カロリーの計算方法

| 男性 | 体重(kg)×10+6.25×身長(cm)-5×年齢+5 (キロカロリー) |

| 女性 | 体重(kg)×10+6.25×身長(cm)-5×年齢-161(キロカロリー) |

- ダイエット中の体重が減らない停滞期はカロリーサイクリングで乗り越える(ライフハッカー[日本版])

- How to Break a Weight Loss Plateau(link)

- On Nutrition: Need To Lose Weight? Try Fasting(link)

Keyword:カロリーサイクリング/10

2010.06.17(ダイエット・メタボリックシンドローム(diet)の53)

↑BX.COM

↑BX.COM

ニューヨーク、ロックフェラー大学の研究者がPNASに発表。

著者らはレプチンがインスリンと同様に肝臓代謝経路を様々な経路で正常化しることを示している。

それどころか、レプチンは脂質、コレステロールの代謝を正常化し、血中や組織の脂質レベルを下げるようにインスリン単独の治療を超えるメリットを示しうると述べている。

実験はマウスで行っており、投与量は1時間あたり20µgのレプチンを12日間に渡って浸透圧ポンプで徐放させている。

- Leptin therapy in insulin-deficient type I diabetes. PNAS March 16, 2010 vol. 107 no. 11 4813-4819

Keyword:レプチン/6

2009.12.29(効果の実証されたダイエット薬「ゼニカル」とコンビニで買える黒烏龍茶(special-xenical)の7)

| ゼニカルの効果を試した臨床試験(その2) |

↑BX.COM

↑BX.COM

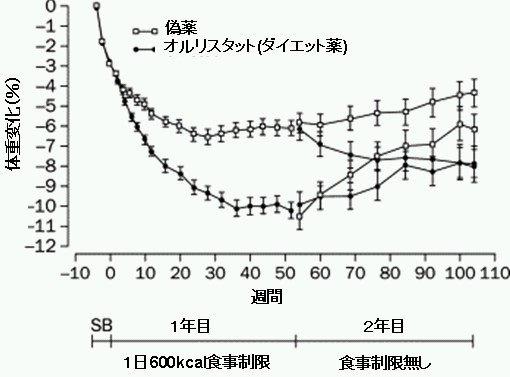

次に紹介する臨床試験は

- Randomised placebo-controlled trial of orlistat for weight loss and prevention of weight regain in obese patients. European Multicentre Orlistat Study Group.Lancet. 1998 Jul 18;352(9123):167-72.PMID: 9683204

臨床試験ではヨーロッパの15の治療センターに集まってもらったBMI値が28−47(kg/m2)の肥満患者743人(平均年齢45歳(18歳〜77歳))を使って試験を行っています。患者さんは全員、最初に4週間の導入評価にかけました。導入評価では1日あたり600kcalのダイエットを行なってもらい、このカロリー制限を正確に実施出来た688人の患者を本試験に進めました。

★1年目の試験内容

患者さんを2つのグループ二分け、1つのグループはゼニカル(120mg錠剤1つ)を1日3回、もう一つのグループは偽の薬を飲ませ、どちらのグループも引き続き1日あたり600kcalの食事制限を行ってもらいました。

最初の1年が過ぎた時点でゼニカルを飲んでいたグループでは平均で体重が10.2%(10.3kg)減少していたのに対し、偽物の薬を飲んでいたグループでは6.1%(6.1kg)しか減少していませんでした。

★2年目の試験内容

次に、ゼニカルを飲んでいたグループの人を半分に分け、ゼニカルを飲んでいた人の半分は引き続きオルリスタットを飲ませ、もう半分は偽の薬に切り替えました。2年目は1日あたり600kcalの食事制限では無く体重が増えないような食生活をしてもらった。その結果、2年目も引き続きゼニカルを飲み続けた人は食事制限を緩和したにもかかわらず偽の薬に切り替えた人よりも1年間で2.4kgリバウンドが少なく済みました。

この2年間の試験の結果をグラフで示したのが上の図です。また、血中のコレステロールやLDL,LDL/HDL比、血糖値などは肥満に関わる値は偽の薬を飲んでいた人よりもゼニカルを飲んでいた人で良好な値を示しました。

2009.11.01(カテキンがダイエット効果があるのか科学的に確認してみた(special-catechin)の8)

| 証拠4:「4週間カテキンを食べさせると血液中のコレステロール値が減少した。」という報告(2003年発表) |

↑BX.COM

↑BX.COM

発表先は学術雑誌「J Nutr Biochem」vol.14 no.6ページ326〜332である。本文の題名は「Effect of EGCG on lipid absorption and plasma lipid levels in rats」発表者はスイスの研究者Raederstorff DGら

研究者らはウイスターという大ネズミに高コレステロールの食事を4週間の間与えた。そしてネズミを3つのグループに分け、同時に1kgあたり0.2グラム、0.4グラム、0.7グラムのカテキン(EGCG:epigallocatechin galate)を毎日食べさせた。すると0.7グラムを毎日食べさせたネズミで血液中の総コレステロール量とLDL濃度が減少した。triglycerideとHDL濃度は変わらなかった。

カテキンは1回だけ飲んでもダイエットに効果がある

また、1回だけ脂質と同時にカテキンを食べさせるテストをしたところ、通常食べさせたコレステロールは79.3%が吸収されるのに対し、0.1g/kgのカテキンを同時に食べさせたものでは73.7%に減少した。さらに0.5g/kgを食べさせたものでは62.7%に減少した。脂肪の吸収はカテキン無しでは99.5%が吸収されたのに対し、0.75g/kg、1g/kg食べさせたネズミでは劇的に減少した。

| 通常状態 | 0.1g/Kgのカテキンを食べさせた時 | 0.5g/Kgのカテキンを食べさせた時 | |

| コレステロール吸収量 | 79.3% | 73.3% | 62.7% |

このようにカテキンを食べることにより脂肪やコレステロールの吸収が低下する事がわかる。

2009.11.01(カテキンがダイエット効果があるのか科学的に確認してみた(special-catechin)の5)

| 証拠1:「緑茶パウダーによりコレステロールが吸収されにくくなり、血液中のコレステロールが減り動脈硬化の指標が減少した」という報告(1986年発表) |

↑BX.COM

↑BX.COM

この報告は学術雑誌「J. Nutr Sci Vitaminol」のvol.32 no.6の613ページ〜622ページで報告されています。報告者は日本人の研究者、村松らです。題名は「Effect of green tea catechins on plasma cholesterol level in cholesterol-fed rats(高コレステロールな食事をさせたネズミの血液中コレステロール値に緑茶のカテキンが及ぼす影響)」

報告の中ではオスのラットを使って、このラットに28日間にわたり15%のラードと1%コレステロールを含む食事をとらせています。このラットを3つのグループに分け、第1グループは1%の緑茶パウダーを毎日食べさせ、第2グループは2%緑茶パウダーを食べさせ、第3グループは食べさせませんでした。

| グループ名 | 飲ませたカテキンの量 |

| 第1グループ | 1%緑茶パウダー |

| 第2グループ | 2%緑茶パウダー |

| 第3グループ | 無し |

28日の実験の後、ラットを調べてみるとその他のグループのラットは高いコレステロールの食事によりいわば肥満状態になりましたが、第2グループの2%の緑茶パウダーを食べさせたラットだけ血液中のコレステロール量、コレステロールエステル量、動脈硬化の指標などの値が減少していました。またコレステロール値などは減少していましたが、健康状態の指標と考えられる赤血球の数と血液中のグルコース量は変化していなかった事から緑茶パウダーがいわば毒として働いていたのでは無いといえます。さらに肝臓を調べてみると、肝臓中の脂肪とコレステロール値の上昇が抑えられており、またフンに含まれる脂肪とコレステロール量が上昇していました。

結論

これらの事は緑茶パウダーを食べることにより食べたコレステロールが吸収されず肥満になってもおかしくない状態の食事を続けたとしてもコレステロール値の上昇など肥満症状が起きるのを防ぐことが出来たことを意味しています。

2009.05.21(#知能改善・天才になる方法(genius)の37)

↑BX.COM

↑BX.COM

- ApoE (HP) 1 users

APOE遺伝子には3つのアイソフォームがあり、これらは112番目と158番目のアミノ酸が違う。

APOE3型は正常型と言われ、APOE4型はアルツハイマー病の危険因子であり、この遺伝子を持つと3倍アルツハイマーになりやすくなることが知られている。APOE2型の人は受容体との結合力が低く、高脂血症の原因となるそうだ。

APOE4を持つとアルツハイマーに成りやすくなる理由としては、APOEタンパクの中でAPOE4が最も抗酸化能が低いこと、APOE4がアミロイドβと高い親和性を持つことが挙げられている。

Keyword:アルツハイマー/248

2007.11.18(感染による腫瘍形成(cancerbyvirus)の4)

↑BX.COM

↑BX.COM

イギリス・マンチェスター大学の研究らによると、ヒトの脳細胞に単純ヘルペスウイルス(HSV-1)を感染させたところ、細胞内でのアミロイドβの量が劇的に上昇したそうです。また、HSV-1を感染させたマウスの脳内でもアミロイドβの量が上昇しているそうです。

近年の研究ではコレステロール代謝に関係する遺伝子ApoEのE4というタイプの遺伝子を持っている人がアルツハイマーに成りやすいことが注目されていますが、この遺伝子を持つヒトの脳内ではヘルペスウイルスが活動しやすい可能性があるそうです。

- Herpes simplex virus infection causes cellular beta-amyloid accumulation and secretase upregulation. Neurosci Lett. 2007 Oct 13,PMID:17980964

- Peripherally applied Abeta-containing inoculates induce cerebral beta-amyloidosis.Science. 2010 Nov 12;330(6006):980-2. PMID:20966215

- アルツハイマー病は感染する?米国の動物実験で示唆

2007.04.05(書籍紹介:最新老化の科学がわかる本(amrit1)の4)

↑BX.COM

↑BX.COM

2−1.サプリメントで栄養素を補う

2−2.抗酸化ビタミン(ビタミンC,E)

2−3.その他のビタミン(ビタミンA,B,D)

2−4.カルシウム、コラーゲン

2−5.コエンザイムQ10、αリポ酸

2−6.ポリフェノール類

2−7.イチョウ葉エキス

2−8.ダイエットで寿命を延ばす

2−9.子供の頃に太っていた人はチャンス?

2−10.日々の運動で健康を維持する?

2−11.睡眠時間が寿命に影響する

2−12.老化物質の侵入を防ぐ−ナノ粒子に気をつけろ!

2−13.脂質とコレステロール

2−14.腸内環境を整える

2003.10.15(#アンチエイジング・老化抑制技術(amrit)の3)

研究者らは1998年〜2002年の間に、長寿グループとして平均年齢98.3歳のユダヤ人とその子供(平均年齢68.3歳)合計213人を、また通常のヒトグループとして年齢の同じユダヤ人258人や、その他の人589名をいろいろ比較しました。

これらを比較したところよく健康との関係が言われている血液中のコレステロール濃度には差はありませんでしたが、長寿に人々、および、その子孫には血液中のコレステロール粒子が大きい傾向にある事が分かりました。

また、コレステロールエステル変換酵素(CETP:Cholesteryl ester trasfer protein)遺伝子の405番目のイソロイシンがバリンに変化しているヒトは(VV genotype)このコレステロール粒子サイズが大きくなる事が知られていますが、この遺伝子を調べたところ、通常のヒトと比べ、長寿のヒトでは男で2.9倍、女で2.7倍、その子孫では男で3.6倍、女では1.5倍この遺伝子の数が多い事が分かりました。

CNNによると現在では長生きするヒトはなんらかの遺伝的要因があるという説が有力で、様々な角度から研究されているそうです。

コレステロール粒子は大きい方が、動脈硬化の原因となる血液壁への沈着が起きにくくなるなどの理由で健康的だと考えられています。

今回の報告ではコレステロール粒子を大きくする働きをする、「ある遺伝子」を持つ家系のヒトが長生きできるという報告になっていますが、コレステロールの粒子を大きくする薬の開発も進んでおり、適切な運動でコレステロールサイズを変える事も可能だという研究もあるそうです。

(Unique Lipoprotein Phenotype and Genotype Associated With Exceptional Longevity(JAMA vol.290 no.15 p.2030-2040))

http://jama.ama-assn.org/cgi/content/abstract/290/15/2030

2003.06.05(#診断技術(scan)の6)

「ちょっと飲み過ぎ、肝臓は大丈夫かな?」って時に簡単に肝臓機能をチェックできるチップを開発したそうです。

売れそう

制作したのは独立行政法人の物質・材料研究機構と半導体メーカーのローム

0.5ミリほどのシリコンの針がいくつも伸びた2センチ四方のチップを皮膚に押しつけると痛みをほとんど感じずに微量の血液を採取でき、γ-GTPやGOTなど肝機能の指標をチェックできる

また、このチップは肝機能のほか、総コレステロール、尿素窒素、クレアチニンなど20種類以上の項目を検査できる

最初は病院向けに実用化を目指す。看護師による採血などが必要ないばかりか、通常数日かかる検査が5分で出来ることになる。

検索終了

更新時刻:2025.04.18 00:30