検索ページに戻る

更新時刻:2025.04.02 00:27

※このページは定期的に更新されアドレスが変更されてしまうので不可です

2021.04.16:静岡大がNMNを生産する乳酸菌発見。無敵の不老長寿ヨーグルトまであと少し?

2019.07.02:寿命を延ばす最先端の技術に関する12の着眼点(2019年版)

2018.01.19:インフルエンザに効く?明治ヨーグルトR1に関するこれまでの12研究論文を疑いの目でチェック

2015.09.23:シリコンバレーのバイオハッカーが見出した30万ドルかけて編み出した自分を変える最強の食事

2014.01.30:ペットを飼っている家の子供がアレルギーや喘息になりにくいのは微生物を含んだホコリが口から入り腸の微生物を豊かにするため

2013.08.19:腸内の善玉菌を増やすためには「食事の種類」よりも「摂取カロリー」の方が重要

2013.06.05:ヨーグルトなどに含まれる微生物が人間の思考に影響を与えている

2013.03.27:タンパク質を多く含む(1日35グラム)朝食を食べることで一日を通して食欲を抑え間食を減らすことが出来る

2012.12.26:お腹の調子を良く出来る遺伝子組み換え乳酸菌入りのヨーグルトが実現するかも

2012.06.01:腸内バクテリアの種類で太りやすさが変化する。

2012.04.11:ダノン社「BIO」ヨーグルトの効果

2011.08.22:ヨーグルトで寿命が伸びる事が動物実験で初めて確認される、腸内のポリアミン濃度がポイント

2009.04.01:ピロリ菌を標的とした抗体を含むヨーグルト接種でピロリ菌の活動を抑制出来る

2021.04.16(ニコチンアミド・NMN(supplement-nmn)の7)

静岡大がNMNを生産する乳酸菌発見。無敵の不老長寿ヨーグルトまであと少し?

↑BX.COM

↑BX.COM

若返り化合物「NMN」を生産する乳酸菌を静岡大が発見、大量生産に前進 | TECH+ 5 users85イイネ

こりゃものすごいビジネスになるぞ。

2019.07.02(#エイジング関連まとめ(year)の9)

寿命を延ばす最先端の技術に関する12の着眼点(2019年版)

↑BX.COM

↑BX.COM

個人的な思考の整理のためにリストアップしてみました。

(1)アンチエイジングに焦点を絞った金のある米国スタートアップ企業に注目

Amazon CEOらが投資したアンチイジングのスタートアップ企業「Unity Biotechnology」の中身 /Amrit不老不死ラボ

不老長寿技術を開発するベンチャーにのみに投資するファンド「Longevity Fund」 /Amrit不老不死ラボ

(2)体内から老化した細胞を取り除く

老化した細胞のみを殺す「Senolytic薬」の開発とその効果 /Amrit不老不死ラボ 1 users

体内の老化細胞を取り除く技術を確立すれば高齢でも若々しく健康体になることが証明される。 /Amrit不老不死ラボ

(3)「老化抑制」という「副作用」が知られる市販薬を飲む

医薬業界で噂の「糖尿病薬メトホルミンが寿命を延ばす」が本当かどうか調べる大規模臨床試験が始まる /Amrit不老不死ラボ

学術雑誌Nature Medicineで「老化抑制」という「副作用」が知られる薬まとめ /Amrit不老不死ラボ 2 users

癌治療薬として研究されている薬物「ABT263(Navitoclax)」は老化した血液細胞のみに自殺を誘導し、血液の状態を若返らせる事が出来る。 /Amrit不老不死ラボ

ラパマイシン(Rapamycin)でマウスの寿命が延びる /Amrit不老不死ラボ

(4)寿命を延ばす効果が期待されて開発されているサプリメント・天然物質

ヨーグルトで寿命が伸びる事が動物実験で初めて確認される、腸内のポリアミン濃度がポイント /Amrit不老不死ラボ

2019年2月Nature Commun発表/アシタバの葉に含まれるポリフェノール(フラボノイド)にあらゆる生物に効く最強のアンチエイジング作用 /Amrit不老不死ラボ 1 users

赤ワインに含まれる「レスベラトロール(resveratrol)」の老化抑制効果に関する研究まとめ、新たに遺伝子のスプライシング因子の制御機構が報告される。 /Amrit不老不死ラボ

ザクロに含まれる物質「エラジタンニン(ellagitannin)/エラグ酸」が線虫の寿命を延ばし、ねずみの筋肉機能を向上させる。この物質の医薬も開発中 /Amrit不老不死ラボ

(5)寿命を延ばす効果が期待されて開発されている開発中の薬

マウスで寿命延長効果が報告されているFGF21が脂肪肝の薬(コードネームBMS-986036)として順調に開発中 /Amrit不老不死ラボ

空腹時に作られるホルモンFGF21が常に出続ける遺伝子改変ネズミは寿命が30%以上長い /Amrit不老不死ラボ 1 users

Kloho(クロトー)というホルモンで老化が抑制される(science)(Amrit不老不死研究所)

(6)未来の技術を信じて人体冷凍保存する

人体凍結保存の実現にまた1歩、ナノ金属を含む凍結液とマイクロ波を使い、大量の液体を均一に急速に加熱する技術 /Amrit不老不死ラボ 2 users

人体冷凍保存にも応用可能?3-O-メチル-D-グルコースで満たした臓器を過冷却現象で低温保存し3日間後に移植する事に成功 /Amrit不老不死ラボ

(6)脳だけになって生き残る

米国DARPAが脳内100万個の神経とコンピューターを接続する小型モジュール開発プロジェクトの提案を募集。70億円まで資金提供。 /Amrit不老不死ラボ

ラットに電子チップを埋め込み「第六感」的感覚を与えることに成功 /Amrit不老不死ラボ

米イェール大によるブタの全脳を死後4時間後に人工血液などを駆使して再動作せる実験 /Amrit不老不死ラボ

(7)コンピューターに意識を移す

ロシアの富豪が出資する脳の情報をコンピューター上にアップロードして永遠に生きるプロジェクト「2045イニシアティブ」 /Amrit不老不死ラボ

(8)臓器を新しいものに交換して長生きする

文部科学省、ブタなどの動物を使い人間の臓器を作る基礎研究を2018年度から容認の方向へ /Amrit不老不死ラボ

ブタの胚をマウス体内に移植し、様々な臓器を作ることに成功(pnas)(Amrit不老不死研究所)

(10)腸内細菌を最適化する

人体を構成する細胞以上の数の細菌が住み、これらの細菌が日夜作る種々の物質は腸から吸収されています。無限の可能性があります。寿命に直接影響するような研究は見つかりませんでしたが、病気を防ぐ作用に関する研究は多数あります。

効果が実証されつつある他人の「うんこ」移植治療、研究過程で難病を治す「癒しのうんこ」、他人を殺す「殺人うんこ」を出す能力者の存在が明らかに /Amrit不老不死ラボ

(11)生体内の細胞をリプログラムする

老化してもケガをしてもツルツルの肌までもう少し?生体内リプログラミングで皮膚を綺麗に直せる4遺伝子(DGTM)の決定研究 /Amrit不老不死ラボ

癌耐性遺伝子+テロメア延長酵素のダブル遺伝子導入改変マウスで全身の老化症状が遅延して、寿命が延長する /Amrit不老不死ラボ

ついに若返りの医療が始まるか!?、絶妙にコントロール(2日やって5日休む)してマウスにiPS細胞誘導を行うことで、老化現象を抑制し、寿命を延ばすことに成功 /Amrit不老不死ラボ

(12)癌を完全に治す

直接的な寿命延長ではありませんが、若返らせるような治療の多くは「若返りすぎ」ではありませんが、細胞の無限増殖(=癌)が克服出来ないために危なくて、人間での研究が進めにくい方法が多数あります。

細胞を投与して治療する時代の幕開け!ノバルティスの癌治療細胞医療「キムリア」日本承認。アメリカで1回5000万円の治療 /Amrit不老不死ラボ

2018.01.19(#サプリメント(supplement)の35)

インフルエンザに効く?明治ヨーグルトR1に関するこれまでの12研究論文を疑いの目でチェック

↑BX.COM

↑BX.COM

ツマが明治ヨーグルトR1を買いまくっているので調べてみました。何このヨーグルト?あるある的番組で人気なの?含まれている乳酸菌はWikipediaによると「OLL1073R-1」

- OLL1073R-1(Wikipedia) 1 users

(1).全ての始まりの論文

発表:2002年1月、発表者:明治の中央研究所の研究者のみ?

タイトル:R1ヨーグルトを与えたネズミは関節炎(リウマチ)の症状が緩和する(Oral intake of Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus OLL1073R-1 prevents collagen-induced arthritis in mice. PMID:11808787)

- 別の乳酸菌(OLL1102)との比較実験を行い、R1株が優れていることを示している。

- スキムミルクを使わず研究用の培地で培養しても同じ効果が得られる。

- リンパ節細胞のIFNγ産生が減少させる作用がR1株の出す多糖にあるようだ。

発表:2002年10月、発表者:明治乳業の研究者のみ

タイトル:R1乳酸菌ヨーグルトをネズミに与えると、炎症誘導性サイトカインが出来るのを抑制する(Oral administration of milk fermented with Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus OLL1073R-1 to DBA/1 mice inhibits secretion of proinflammatory cytokines. PMID:19003106)

- IFNγ、IL-6、TNFα、MCP-1などの分泌を抑制するがIL-2、IL-4は減らさない。作用はT細胞ではなく、その他の免疫補助細胞(accessory cells)を介して起こる。

発表:2006年、発表者:明治乳業と東北大学

タイトル:R1乳酸菌の多糖の免疫調製作用を分析(Immunomodulatory effects of polysaccharides produced by Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus OLL1073R-1. PMID:16840603)

- R1乳酸菌の出す多糖の中で、高分子の酸性多糖が脾臓細胞からのIFNγ産生を促進し、経口投与するとNK細胞の機能を促進する。

発表:2010年、発表者、明治乳業の研究者のみ

タイトル:R1ヨーグルトを飲んだ高齢者において感染が減る(Reducing the risk of infection in the elderly by dietary intake of yoghurt fermented with Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus OLL1073R-1. PMID:20487575)

2つの独立した実験を実施、1つは平均年齢74.5歳の57人をボランティアで雇う、もう一つは平均年齢67.7歳の89人を雇う。それぞれ2グループにわけR1乳酸菌で作ったヨーグルトか、発酵させていない牛乳を飲んでもらった。量は毎日90gのヨーグルトまたは100mLのドリンク。期間は8〜12週間飲んでもらって効果を比較

R1乳酸菌を食べることにより風邪をひく確率が2.6倍低くなった(風邪を引く人が100人→39人になる感じ)。またNK細胞の活性が高まっていた。

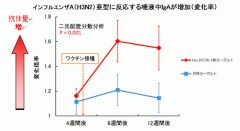

(5).★インフルエンザへの感染予防性

発表:011年、発表者、明治乳業と北里大学

タイトル:R1ヨーグルトおよび、その多糖のインフルエンザウイルス感染防御性をネズミで実験(Effects of oral administration of yogurt fermented with Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus OLL1073R-1 and its exopolysaccharides against influenza virus infection in mice. PMID:21986509)

ネズミに1日あたり0.4mLまたは、多糖を1日20μg、21日間飲ませた後で、インフルエンザAに感染させる。

ヨーグルトでも多糖でもインフルエンザで生き延びる期間が延長した(飲んでないと100%死亡するが、飲むことで40%弱が生き残る、1群9匹の実験)。インフルエンザウイルス数も減少、感染4日後の肺の中のインフルエンザに対する抗体も増加。脾臓細胞のNK細胞活性も増加。

これらの作用は多糖の中でも酸性多糖(APS)でのみ見られ、中性多糖(NPS)では見られなかった。

(6)ヨーグルト製造工程における重要分子について

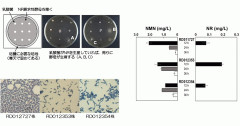

発表:2013年、発表者、東北大と明治

タイトル:R1ヨーグルトを作る過程において、多糖産生におけるギ酸の効果(Effect of Formic Acid on Exopolysaccharide Production in Skim Milk Fermentation by Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus OLL1073R-1.PMID:24936359)

R1ヨーグルトが出来て、効果に必要な多糖が細胞外に分泌されるのにギ酸は重要。

(7)アトピー性皮膚炎に対する効果(ただしネズミ実験)

発表:2013年、発表者、明治の研究者

タイトル:マウスアトピー性皮膚炎モデルにおいて、R1ヨーグルトはIL-6反応を抑制することで炎症を抑える(

Oral administration of Lactobacillus delbrueckii subspecies bulgaricus OLL1073R-1 suppresses inflammation by decreasing interleukin-6 responses in a murine model of atopic dermatitis.PMID:23548305)

(8)R1乳酸菌の出す多糖分子の構造、ただし効果の無い方の中性多糖に関して(?)

発表:2015年、発表者、カナダの研究者、東北大、明治

タイトル:R1乳酸菌の出す中性多糖の構造分析と他の乳酸菌との比較(Structure determination of the neutral exopolysaccharide produced by Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus OLL1073R-1.PMID:26117825)

(9)★R1乳酸菌と他の乳酸菌(139種)の比較

発表:2016年、発表者:明治、順天堂大学

タイトル:R1乳酸菌に含まれる多糖によるNK細胞の活性化(Enhanced natural killer cell activation by exopolysaccharides derived from yogurt fermented with Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus OLL1073R-1.PMID:26686726)

- 139の乳酸菌を調べてR1株が最も大量の多糖を分泌することを報告している。そしてR1株のみがIFNγを分泌させる。

発表:2017年、発表者:帝京大学、中国の大学、順天堂大学、(明治関係なし)

タイトル:R1ヨーグルトでHMC不適合心臓移植のネズミが長生きする。

Yogurt Feeding Induced the Prolongation of Fully Major Histocompatibility Complex-Mismatched Murine Cardiac Graft Survival by Induction of CD4+Foxp3+ Cells.PMID:28736026

- 仕組みhCD4+FoxP3+陽性細胞が誘導されることによる。

- 明治関係無しの謎研究、なぜこの研究をしようと思った?

発表:2017年、発表者:東北大学、宮城大学、明治

タイトル:ブタの腸管上皮細胞における抗ウイルス免疫の制御(Exopolysaccharides from Lactobacillus delbrueckii OLL1073R-1 modulate innate antiviral immune response in porcine intestinal epithelial cells.PMID:28800975)

- TLR3リガンドとして働いてるっぽい。TLR3は1本鎖、2本鎖RNAを認識するリガンド

発表:2017年、発表者、神奈川歯科大学、福岡女子大学、寒川の老人ホーム(明治関係なし)

タイトル:ヨーグルトを食べると口の中に分泌されるIgAの量が増える。(Effects of yogurt fermented with Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus OLL1073R-1 on the IgA flow rate of saliva in elderly persons residing in a nursing home: A before-after non-randomised intervention study.PMID:28836348)

プレスリリース|企業情報|株式会社 明治 1 users - 粘膜上の抗体を増やぐことで、「免疫活性化」のみならず、ウイルスの感染そのものを防ぎうることを示唆。

なるほど、人間を用いた実験が(4)と(12)のみではありますが、かなりハッキリと効果が出ています。また(5)のネズミの実験ではありますが、インフルエンザウイルスを死ぬほど与えて救う実験はかなり分かりやすいですね。

そのメカニズムに関しても(3)(9)の論文が説得力があります。乳酸菌の出す酸性多糖がその免疫活性化のキーであり、他の139種類の乳酸菌と比較したところR1株が最も多く多糖類を細胞外に分泌し、かつそこに含まれる多糖にIFNγ分泌促進などの効果があるとの結果から、乳酸菌の中でもっとも免疫活性化能が高いものとして選ばれたということになります。その含まれる多糖類は(11)の研究によると腸管内で全身の免疫を誘導しうるメカニズムであるTLR3のリガンドとして働いているようで、作用メカニズムの筋は比較的分かりやすい感じです。(12)の論文の腸管内で免疫活性化が起きた場合にIgA分泌が促進されるのはおこりうる生体反応と思います。

ふむ、これらを読んだ限りでは世間で言われているインフルエンザ予防効果があってもおかしくないかなと思えます。これなら飲んでも良いかな。

ただしヨーグルトの中でR1ヨーグルトがナンバーワンということは言えるかもしれませんが、食品による腸管、そして全身免疫の活性化を起こす方法は他にも色々考えられ、同程度のインフルエンザ予防効果も起こせるかもしれません。

R1ヨーグルトのみに頼らず他の免疫活性化方法との比較実験をやって欲しいですね。

2015.09.23(ダイエット・メタボリックシンドローム(diet)の90)

シリコンバレーのバイオハッカーが見出した30万ドルかけて編み出した自分を変える最強の食事

↑BX.COM

↑BX.COM

- 朝、ヨーグルトを食べると太る|シリコンバレー式自分を変える最強の食事|ダイヤモンド・オンライン 19 users25イイネ 48 Tweet

夜は炭水化物をきちんと食べる。

のが良いらしい。

シリコンバレー式 自分を変える最強の食事

2014.01.30(免疫・アレルギー・自己免疫疾患(xenobaio)の24)

ペットを飼っている家の子供がアレルギーや喘息になりにくいのは微生物を含んだホコリが口から入り腸の微生物を豊かにするため

↑BX.COM

↑BX.COM

犬や猫を飼っている家で育った子供は統計的にアレルギーになりにくい事が知られていますが、具体的に何が原因となりこの差が出来るのでしょうか。ペットに直接触れることでしょうか?

犬や猫を飼っている家で育った子供は統計的にアレルギーになりにくい事が知られていますが、具体的に何が原因となりこの差が出来るのでしょうか。ペットに直接触れることでしょうか?

今回、カリフォルニア大学の研究者Kei E. Fujimuraらはその理由を解き明かしました。研究者は2軒の家から掃除機を使い空気中に漂うホコリを集めました。片方は犬を飼っている家で、もう片方は犬を飼っていない家です。

集まったホコリの量は、犬を飼っている家の方が4倍も多く、また、大量の微生物が含まれていることが分かりました。このホコリの量や質の違いに意味があるのでしょうか?

研究者は次にそれぞれの家のホコリを7日間連続で同じ量だけ毎日マウスに飲ませました(口にホコリを含んだ溶液を無理矢理飲ませる)。

| グループA | 犬を飼っている家から集めたホコリ(大量の微生物含有)を投与 |

| グループB | 犬を飼っていない家から集めたホコリ(微生物無し)を投与 |

それぞれのグループのマウスに、ゴキブリ由来のアレルギー物質や、卵アレルギー物質を強制的に与え、アレルギーの起こりやすさを比較する実験を行ったところ、面白いことに犬を飼っている家のホコリを与えたマウスでは、アレルギーが起こりにくくなっていることが分かりました。また肺への続く気道の免疫細胞の量や分布も変化しておりウイルス感染しにくくなっていました。

さらに、これらのマウスでは腸の中の微生物の種類に大きな差がありました。ホコリに含まれている微生物が口から入り腸管に到達、腸管に住み着いているようです。

研究者は最終的にホコリに含まれる微生物のみをマウスに与えるだけでアレルギーを防止出来ることを確認し、ペットを飼っている家の子供がアレルギーになりにくい理由がペット由来のホコリに含まれるこの特定の微生物が腸に住み着くことであると解明しています。

見つかった微生物は学名Lactobacillus johnsoniiといういわゆる乳酸菌でした。どこにでもいる(それこそホコリの中にもいる)乳酸菌ですが、アレルギー防止効果は以前から知られており、2001年にネスレが「LC1ヨーグルト」という名前でこの乳酸菌を含むヨーグルトを発売していました。||(日本では販売終了してしまっています)''。海外では人気の高いヨーグルトなのですが売れなかったのでしょうか?

- Dust in homes with dogs may protect against allergies, asthma 2 Tweet

- House dust exposure mediates gut microbiome Lactobacillus enrichment and airway immune defense against allergens and virus infection.Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 Dec 16. PMID:24344318

- リンク(www.buonalavita.it/p...)(海外で販売が続いているネスレのLC1ヨーグルト)

Keyword:アレルギー/32

乳酸菌/10

ヨーグルト/16

2013.08.19(#腸内細菌 #う〇こ移植治療(bacteriome)の6)

腸内の善玉菌を増やすためには「食事の種類」よりも「摂取カロリー」の方が重要

↑BX.COM

↑BX.COM

腸内細菌は人体に大きな影響を与え、乳酸菌などの善玉菌が多いと寿命が延び、反対に有害物質であるLPSなどを多く作る悪玉菌が多いと寿命が短くなることが動物実験により証明されています。腸内で作られたLPSは吸収されて人体の様々な臓器に悪影響を及ぼします。

腸内細菌は人体に大きな影響を与え、乳酸菌などの善玉菌が多いと寿命が延び、反対に有害物質であるLPSなどを多く作る悪玉菌が多いと寿命が短くなることが動物実験により証明されています。腸内で作られたLPSは吸収されて人体の様々な臓器に悪影響を及ぼします。

腸内の善玉菌を増やすにはどうしたら良いのでしょうか?ヨーグルトと食べる?肉を減らす?中国の上海Jiao Tong大学のLiping Zhaoらはマウスを使った実験を行い、カロリー制限により効率的に善玉菌を増やすことが出来ることを報告しています。

研究者らは180匹のマウス(生後5週齢)を以下のように30匹ずつ6つのグループに分けました。

| 食事 | 運動 | |

| グループ1 | 低脂肪食 | 無し |

| グループ2 | 低脂肪食(30%カロリー制限) | 無し |

| グループ3 | 低脂肪食 | 有り |

| グループ4 | 高脂肪食 | 無し |

| グループ5 | 高脂肪食(30%カロリー制限) | 無し |

| グループ6 | 高脂肪食 | 有り |

実験を開始してから62週目、83週目、141週目にそれぞれのグループの糞を採取し調べたところ、カロリー制限を行ったグループ2とグループ5の動物のみで善玉菌が徐々に増加していき、悪玉菌が減少していくのが確認されました。カロリー制限されていれば高脂肪の食事であっても善玉菌は増加しました。

運動は腸内細菌の種類に影響しませんでした。また高脂肪食と低脂肪食の差も明確ではありませんでした。

次に研究者らは悪玉菌が腸内で産生する有害物質LPSが血液内にどれぐらい入っているかの指標となるLBPの量を比較したところ、カロリー制限により血液中のLBP量が大きく減少しているのが確認されました。血液中に入ってきている有害なLPSの量が減っていることが分かりました。

今回の結果はカロリー制限によって腸内細菌の種類が変わり善玉菌が増え、悪玉菌が減ることを示しています。これらの作用は健康に良いとされている「低脂肪食」や「運動」では起こっておらず、「カロリー制限」こそが重要であると言えます。

カロリー制限は寿命を効率的に延ばす唯一の方法として知られ、様々な動物モデルで実際に寿命の延長が証明されています。今回の報告内容を合わせて考えるとカロリー制限により腸内細菌が作り出す有害物質が減ることが寿命の延長をもたらす大きな要因になっているのかもしれません。

- Structural modulation of gut microbiota in life-long calorie-restricted mice.Nat Commun. 2013 Jul 16;4:2163. PMID:23860099

リポポリサッカドイド受容体・・・・体内へのLPS進入に応答して放出されるタンパク質。LBPに結合したLPSはマクロファージにより取り込み除去される。

2013.06.05(#腸内細菌 #う〇こ移植治療(bacteriome)の4)

ヨーグルトなどに含まれる微生物が人間の思考に影響を与えている

↑BX.COM

↑BX.COM

「腸」は「脳」によって働きを制御されていますが、逆に「脳」も「腸」によって制御されているようです。人間のボランティアを使った実験で腸内細菌の状態が人間の思考や感覚に影響を与えることが報告されました。

「腸」は「脳」によって働きを制御されていますが、逆に「脳」も「腸」によって制御されているようです。人間のボランティアを使った実験で腸内細菌の状態が人間の思考や感覚に影響を与えることが報告されました。

この研究はアメリカUCLAの研究者Mayerらのグループにより報告されました。研究者らは健康な18〜55歳の女性36名に協力してもらい次のような実験を行いました。

女性らを3つのグループに分け、第1グループには様々な微生物(プロバイオティクス)を含むヨーグルトを1日2回食べてもらいました。第2グループには微生物を取り除いたヨーグルトを食べてもらいました。第3グループにはヨーグルトを食べてもらいませんでした。

第1グループと第2グループが食べたヨーグルトは見た目や味はまったく同じで栄養価も同じです。参加した女性は自分達がどちらのヨーグルトを食べているのか分かりません。

| 第1グループ | 微生物(プロバイオティクス)を含むヨーグルト |

| 第2グループ | 微生物(プロバイオティクス)を含まないヨーグルト |

| 第3グループ | ヨーグルト無し |

実験を開始してから4週間後に参加者の脳の活動状態をfMRI装置で分析しました。すると微生物を含むヨーグルトを食べたグループと微生物を含まないヨーグルトを食べたグループでは脳の働きに違いが見られました。

具体的にはプロバイオティクスを含むヨーグルトを食べた女性達は、何かしている時の感情や身体の感覚を司る脳の活動が低下していることが分かりました。一方、休憩時には感情や認識、感覚などを統合する脳幹の働きが上昇していました。

観察されたこの差が具体的にどんな状態を表すのかを一言で表すことは難しいですが、一つ言えるのは腸内細菌の状態の差が思考や感覚に影響を与えているということです。

内臓の病気を患った患者さんの中には、これまで経験したことが無い気分の落ち込みを感じる人がいますが、これらは病気により腸内細菌の状態が変化したことが原因かもしれません。

また病気でなくても腸内の微生物の種類や状態は食べている食事の内容(肉が多かったり、野菜が中心だったり)といったことや、ヨーグルトなどの発酵食品を食べる頻度などで変化することが知られています。こういった食生活の差が、その人の性格や、様々な事の感じ方に影響を与えているのかもしれません。

- Consumption of Fermented Milk Product With Probiotic Modulates Brain Activity. Gastroenterology. 2013 Jun;144(7):1394-1401.e4. PMID:23474283

- Changing gut bacteria through diet affects brain function, UCLA study shows 1いいね

2013.03.27(ダイエット・メタボリックシンドローム(diet)の75)

タンパク質を多く含む(1日35グラム)朝食を食べることで一日を通して食欲を抑え間食を減らすことが出来る

↑BX.COM

↑BX.COM

朝食の大切さは日本でもよく言われますが、アメリカ・コロンビア州ミズーリ大学の研究者が朝食の内容を気をつけることで一日を通じて食欲を抑え間食を減らすことが出来ると報告しています。

朝食の大切さは日本でもよく言われますが、アメリカ・コロンビア州ミズーリ大学の研究者が朝食の内容を気をつけることで一日を通じて食欲を抑え間食を減らすことが出来ると報告しています。

研究者は、18歳〜20歳の太り気味の女性(平均BMI28.6)のボランティア20名を雇い朝食に含まれるタンパク質の量と食欲・間食の頻度の関係を調べました。

ボランティアは2つのグループに分けられ、片側のグループは一般的な朝食用シリアル、もう一方のグループは卵や赤身肉を含むタンパク質の多い朝食を1週間にわたり食べてもらいました。そして1週間後の夕方、実験期間の食生活についてアンケートをとり、また血液検査とfMRIによる脳の状態の検査を行いました。

2種類の食事はどちらも同じ350キロカロリーで、同じ量の脂肪、食物繊維、糖分を含んでいる点は同じですが、朝食用シリアルがタンパク質を13グラムしか含んでいないのに対し、高タンパクの食事では35グラムのタンパク質を含んでいるという違いがあります。

2つのグループを比較したところ、高タンパクの朝食をとったグループでは食欲抑制作用がある血液中のペプチドYYというホルモンが増加していました。また、アンケートを見ると夕方にスナック菓子を間食してしまう頻度が減っていました。さらに脳の検査では満足感を感じる脳内の部分が活性化していることが分かりました。

現在、アメリカでは若者の60%が朝食を食べていないと報告されています。研究者の実験では朝食を抜いた場合も朝食用シリアルを食べた場合もスナック菓子を食べる頻度が高い結果となっており、これらの若者がタンパク質の多い朝食をとることで食欲を抑え肥満になる人が減少するかもしれません。

今回の実験ではタンパク質を増やすために卵や赤身肉を使いましたが、研究者によるとヨーグルトやチーズ、ハムなど別の高タンパクの食材でも同じ効果が得られるだろうと言っています。(ただしヨーグルトには100gあたり3〜4gしかタンパク質が含まれていない)

- Beneficial effects of a higher-protein breakfast on the appetitive, hormonal, and neural signals controlling energy intake regulation in overweight/obese, "breakfast-skipping," late-adolescent girls. Am J Clin Nutr. 2013 Apr;97(4):677-88. PMID:23446906

- Protein-rich breakfasts prevent unhealthy snacking in the evening 4いいね

Keyword:ペプチドYY/2

2012.12.26(#サプリメント(supplement)の21)

お腹の調子を良く出来る遺伝子組み換え乳酸菌入りのヨーグルトが実現するかも

↑BX.COM

↑BX.COM

「お腹の調子が悪い」って人は割と多く現代社会で胃腸の不調を訴える人は増加傾向にあり、たとえばフランスでは20万人の人が炎症性腸炎を患っています。腸の炎症は慢性的な下痢を引き起こしますし、場合によっては肛門の疾患にもつながります。

「お腹の調子が悪い」って人は割と多く現代社会で胃腸の不調を訴える人は増加傾向にあり、たとえばフランスでは20万人の人が炎症性腸炎を患っています。腸の炎症は慢性的な下痢を引き起こしますし、場合によっては肛門の疾患にもつながります。

慢性的な腸の炎症の原因は家系的な原因や生活習慣の原因など様々な可能性がありますが、多くの腸炎で問題となるのは腸内で食物を分解するための分解酵素が腸そのものも攻撃してしまう事なのです。健康な状態の腸では腸壁からElafinなどの天然の酵素妨害物質(プロテアーゼ阻害剤)が分泌されていて防御しているのですが、炎症性大腸炎などの患者ではこれらの防御物質が作られなくなっていることが報告されています。

今回、フランスINSERM(王立医学研究機構)の研究者らは腸内で不足している腸壁を保護する物質をヨーグルトなどに含まれる乳酸菌に作らせることを考えました。ヨーグルトなどと一緒に腸に入った乳酸菌に腸壁を保護する物質を作らせ腸内を健康に保とうとする作戦です。

研究者は食品用に使用されている2種類の乳酸菌を遺伝子操作し人間の持つのと同じElafinという分解酵素妨害物質を作るように改造しました。そして、作った乳酸菌を急性腸炎や慢性腸炎にしたマウスに口から定期的に与えたところ、この乳酸菌を食べていないマウスに比べて腸の炎症を抑制可能であることが確認出来たそうです。

また、この乳酸菌を人間に食べさせる実験は行われていませんが、研究者らは人間の腸の細胞をプレート内で培養するモデル実験を行い人間の腸細胞もこの乳酸菌で保護出来ることを既に確認しています。

遺伝子組み換え乳酸菌って言うと拒否反応を示す人もいるかもしれませんが、良い効果を持つ食品ならどうでしょうか?こういった食品が社会に受け入れられるなら将来は特殊な機能を持った乳酸菌やビフィズス菌を含むヨーグルトがスーパーで売られるようになるかもしれません。

- Newbacteriatofightagainstintestinalinflammation(EurekAlert! - Medicine and Health)

- Food-grade bacteria expressing elafin protect against inflammation and restore colon homeostasis.Sci Transl Med. 2012 Oct 31;4(158):158ra144. PMID:23115353

2012.06.01(ダイエット・メタボリックシンドローム(diet)の69)

↑BX.COM

↑BX.COM

世界中、特に先進国で肥満者の増加が大きな問題になっている。肥満はカロリーの取りすぎや運動不足が第一の原因であることには間違いはないだろうが本当にそれだけなのだろうか。なぜ人により太りやすさが違うのか。

世界中、特に先進国で肥満者の増加が大きな問題になっている。肥満はカロリーの取りすぎや運動不足が第一の原因であることには間違いはないだろうが本当にそれだけなのだろうか。なぜ人により太りやすさが違うのか。

科学者らは近年、腸内バクテリアと肥満の関係に注目している。腸内には溢れんばかりのバクテリアが住んでいる。一部のバクテリアはビタミンB12などを作りだし我々の身体に供給するなどの依存関係が知られているが、最近の研究で腸内バクテリアは従来考えられてきた以上に我々の健康に影響を与えることが分かってきた。

1つに肥満への影響がある。太った動物と痩せた動物は異なる腸内バクテリアを持っていることが報告されている。腸内バクテリアの種類により食物の吸収や脂肪として蓄積されやすさが影響を受けていると考えられている。

今回、フランス農業研究機関(INRA)の研究者Frank Ducaらは、肥満個体の腸内バクテリアを別個体の腸に移す実験を行いサンディエゴに開催されたアメリカ栄養学学会(American Society of Nutrition)で発表した。

まず、肥満のマウスや肥満になりにくいマウスの腸内バクテリアを集め、事前に腸内バクテリアを全て取り除いた別のマウスに移した。そして、いくつかのグループに分け、通常のエサのみを食べるグループや、高カロリーのエサを食べるグループなどについて8週間にわたり観察した。すると予想通り、肥満マウスの腸内バクテリアを移されたマウスは肥満になり、肥満になりにくいマウスの腸内バクテリアを移されたマウスは太ることは無かった。

研究者らは以下の2つの現象があるのでは無いかと考えている。

- (1)いったん食べ過ぎる機会があると、腸内バクテリアの傾向が肥満しやすいものに変化し過剰に体重を蓄積しやすくなる。

- (2)この腸内バクテリアの変化は行動に変化をもたらし食事量を増加させる。おそらく満腹感を感じ難くさせている。

研究者らは、腸内バクテリアを制御することで肥満リスクを低減出来る方法が確立出来るのでは無いかと考えている。自分で出来る腸内バクテリアを制御する方法としては菌が生きたまま腸に届くヨーグルトなどがあるだろう。

- Gut organisms could be clue in controlling obesity risk (EurekAlert)

Keyword:バクテリア/5

2012.04.11(#サプリメント(supplement)の17)

↑BX.COM

↑BX.COM

現在、毎日食べているヨーグルト「ダノンBIO」について調べたので紹介します。このヨーグルトに含まれているのは「BE80ビフィズス菌」です。この菌はダノン社が見つけ出したビフィズス菌で、市販のヨーグルトの中では「最も腸に生きて届く菌」とのことです。効果としてはDANONE社説明ページによると

- 生きたまま腸に届く。

- 食物消化物の腸管通過時間が短縮される。(特に女性と高齢者)

- 摂取量を増やすとより効果が顕著になる。1日150g(2パック)で効果、1日3パック食べる事で効果が高まる。

- 定期的に摂取すると効果的、摂取を中止すると数週間で効果が無くなる。

- Bifidobacterium animals subspecies lactis DN-173 010

文献2、3では便秘がちの子供への影響を調べています。「便秘がち」の定義としては1週間の排便回数が3回以下としています。2つの試験のうち文献2の試験では159名で試験を行いヨーグルトを食べたグループの排便回数の増加が確認されたもののヨーグルトを食べてない子供の排便回数が増える結果となってしまい差は出ませんでいたが、文献3の試験では160名の子供(年齢3〜16歳)で試験を実施し排便回数の増加効果が確認されています。この試験では1日あたり150g(2パック)のヨーグルトを3週間連続で食べさせる実験となっています。また文献4では腹部膨満感と過敏性腸炎の症状の改善効果があることが報告されています。

現在、我が家ではダノンBIOを1パックを使い「ヨーグルトメーカー」と「牛乳」で増やして食べています。毎日2〜3パック食べるとそれなりの値段になってしまいますが、ヨーグルトメーカーを使うことで少しコストを減らせるかもしれません(もちろん雑菌の繁殖などリスクもあるので自己責任で行ってください)。

- 文献1:Bifidobacterium animalis strain DN-173 010 shortens the colonic transit time in healthy women: a double-blind, randomized, controlled study. Aliment Pharmacol Ther. 2002 Mar;16(3):587-93. PMID:11876714

- 文献2:Fermented milk containing Bifidobacterium lactis DN-173 010 in childhood constipation: a randomized, double-blind, controlled trial. Pediatrics. 2011 Jun;127(6):e1392-9. Epub 2011 May 23. PMID:21606153

- 文献3:Effect of the consumption of a fermented dairy product containing Bifidobacterium lactis DN-173 010 on constipation in childhood: a multicentre randomised controlled trial (NTRTC: 1571).BMC Pediatr. 2009 Mar 18;9:22. PMID:19296845

- 文献4:Clinical trial: the effects of a fermented milk product containing Bifidobacterium lactis DN-173 010 on abdominal distension and gastrointestinal transit in irritable bowel syndrome with constipation.Aliment Pharmacol Ther. 2009 Jan;29(1):104-14. PMID:18801055

Keyword:便秘/7

2011.08.22(#アンチエイジング・老化抑制技術(amrit)の76)

ヨーグルトで寿命が伸びる事が動物実験で初めて確認される、腸内のポリアミン濃度がポイント

↑BX.COM

↑BX.COM

ヨーグルトなどに含まれる乳酸菌等のバクテリアが腸の腐敗を防止し、健康、老化予防に効果があることがMetchnikoffらにより報告されて100年になるが、寿命が延びることはこれまで報告された事はなかった。今回、京都大学と共同乳業の共同研究で初めてこれらのバクテリアを定期的に食べることで寿命が延びることを動物実験で確認された。

日本語では

| ヨーグルトでマウスの寿命延長(iza)と報道されている。 |

| Longevity in Mice Is Promoted by Probiotic-Induced Suppression of Colonic Senescence Dependent on Upregulation of Gut Bacterial Polyamine Production(プロバイオテックにより腸内のバクテリアが作り出すポリアミンの量が増えることにより腸の老化が抑制されマウスの寿命が延長する). PLoS ONE 6(8): e23652. doi:10.1371/journal.pone.0023652 |

研究者らは人間で言えば老齢にあたる生後10ヶ月のマウス40匹を2つのグループに分けLKM512乳酸菌(ビフィズス菌)を11ヶ月食べさせた。そして投与から45週間後(生後21ヶ月、超高齢)のマウスの生存率を調べると、乳酸菌を食べさせていないマウスは全体の75%が既に死亡していたが、乳酸菌を食べさせたマウスは全体の25%しか死亡していなかった。すなわち乳酸菌を食べさせることにより平均寿命が上昇することが確認された。寿命以外にも乳酸菌を食べさせたマウスは皮膚の潰瘍やガンの発生頻度が低く、小腸の炎症も少なく大腸の粘膜の動きも活発だった。DNAチップで双方のグループのマウスの遺伝子発現を解析した結果では乳酸菌を食べさせたマウスは超高齢でも若いマウスと同様の遺伝子発現を保っていた。双方のグループの体重に差は無かった。

| 生後21ヶ月後(超高齢)に生き残っている匹数 | |

| 通常エサを食べさせたマウス | 5匹 |

| 乳酸菌を食べさせたマウス | 15匹 |

どのような仕組みで平均寿命が延びたのかを調べ過程で、乳酸菌を食べさせたマウスの糞便中のポリアミン、特にスペルミン量が増えていることに着目した。ポリアミンは有機カチオンの一種であり、細胞の増殖や分化など様々な作用を持ち、特にマクロファージが炎症性サイトカインを出すのを抑制することで身体の中で起こる炎症を抑えることが知られている。哺乳類では体内や腸管内のポリアミン量は老化に伴い減少していく。そして、LKM512乳酸菌(ビフィズス菌)は酸に耐性を持ち生きて腸管に到達し、腸管の粘膜に張り付き、腸管の中で増殖し腸管内のポリアミンを増やすことが知られている。

研究者らは、乳酸菌の代わりにポリアミン(スペルミン)をエサに多く加える実験を行った。するとポリアミンを食べさせたマウスでも乳酸菌を食べさせたマウスに劣らず寿命が延長することを発見した。(45週間後に死亡率40%)。日常の食事の中にも実は多くのポリアミンは含まれているが食事由来のポリアミンは腸の下部(大腸)に到達する前に吸収されるため、通常は大腸の中のポリアミン濃度は低い、大量のポリアミンを含むエサを食べさせた場合は、吸収しきれないポリアミンが大腸まで到達することで、大腸のポリアミン濃度が高くなり、また乳酸菌を食べさせた時は、腸管内で乳酸菌がポリアミンを作り出すため、腸管の中のポリアミン濃度が高くなると考えられる。(これらの実験でポリアミンを食べさせたマウスと乳酸菌を食べさせたマウスは糞便中に同じ程度のポリアミンが排出される条件(大腸内のポリアミン濃度は同じ程度と予想される))

| 生後21ヶ月後に生き残っている匹数 | |

| 通常エサを食べさせたマウス | 5匹 |

| 乳酸菌を食べさせたマウス | 15匹 |

| ポリアミンを食べさせたマウス | 12匹 |

今回のマウスで実施された実験における「乳酸菌」や「ポリアミン」の投与量は次のとおりである。乳酸菌を食べさせる実験では、週に3回マウスの体重1kgあたり10の9乗匹の乳酸菌を食べさせた。ポリアミンを投与する実験では、週に3回マウスの体重1kgあたり3mg(1回マウス1匹あたり0.15mg程度)のポリアミンを食べさせた。乳酸菌の量を人間がヨーグルトを食べた場合に換算すると、週に3回、150mlのヨーグルトを食べた場合に相当するそうだ。ポリアミンの投与量を人間の食生活に換算することは難しいが、マウスの通常のエサの中にも0.03mg/g程度のポリアミンが含まれている。マウスは1日あたり数グラムのエサを食べることを考えると今回の実験では食事中のポリアミンの量を2〜3倍程度に上昇させた計算だ。寿命を延長させる手段としてヨーグルトのほかにポリアミンの多い食事をとるという方法も可能かもしれない。

老化の原因は様々なメカニズムが知られているが、多くのメカニズムでは弱い慢性的な炎症が関わっている。また、これらの慢性的な炎症はアルツハイマーや糖尿病などの原因でもある。今回の研究は、乳酸菌が寿命を延長する効果を持つという結果を示すとともに、腸管の下部(大腸)で炎症を抑える作用を持つポリアミンの濃度を増加させることで平均寿命を延長しうる可能性を示している。

※人間の腸には少なくとも1000種類以上のバクテリアが見つかっており、1人の腸内には少なくとも160種類のバクテリアが住み、その種類は人によって異なる。また、種類は食生活や老化によって変化する。そして、腸管内のバクテリア数は10の14乗匹と人間の身体を構成する細胞の10倍以上である。この大量のバクテリアの状態は人体に大きな影響を与えることが解明されつつある。

2009.04.01(未分類(nocategory)の147)

ピロリ菌を標的とした抗体を含むヨーグルト接種でピロリ菌の活動を抑制出来る

↑BX.COM

↑BX.COM

ピロリ菌保菌者42名を用いた試験で、ピロリ菌の活動に必要なウレアーゼを認識するIgYを含むヨーグルトの接種によりピロリ菌の活動が低下する可能性が示されたそうです。

この抗体を含んだヨーグルトはグリコ乳業より「ドクターPiroヨーグルト」という名前で販売されています。

含まれるIgYは日本のファーマフーズの技術を用いたニワトリの卵由来のものです。

- オボプロン説明(ファーマフーズ)

検索終了

更新時刻:2025.04.02 00:27