|1ページ目/3|次のページへ(1・2・3・)

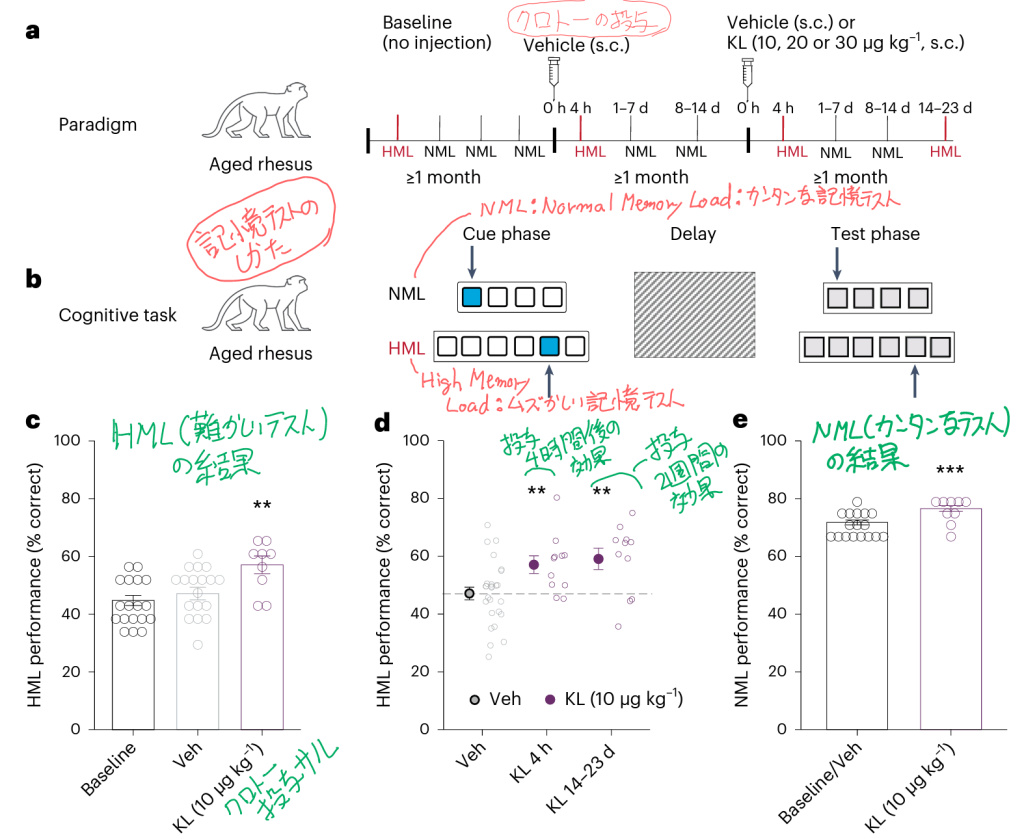

2023.07.06抗老化ホルモンとして知られるKlotho(クロト―)を投与した老サルの記憶能力が1回の微量注射(10μg/kg)で2週間改善(2023年7月) /60

2022.05.16若いマウスの脳液を老齢脳に注入するとグリア細胞再生が促進され記憶力が回復するのはFGF17が原因のようだ /3

2021.06.18東京女子医大、自閉スペクトラム発症を制御するFOXG1の仕組みを解明。マウスだと生後1週目までなら治療可能 /4

2020.12.23病院で処方されるアレルギー・ぜんそくの薬「モンテルカスト」は人間においても老化に伴う神経変性疾患を緩和しうると確認される。 /5

2020.09.02知能発達途中の学生(8-10歳)に脳のワーキングメモリー拡大に効果のあるNバック課題(N-back task)をやらせた研究結果 /2

2020.01.17ダウン症治療薬が色々な戦略で治療薬の開発が進められている。 /18

2019.04.17不安が強いと意欲行動に集中出来ないメカニズムを慶応大医学部の研究者が科学的解明。海馬の一部をセロトニンで抑制するのがカギ /79

2016.09.07定期的運動により認知機能が向上・維持される理由 /15

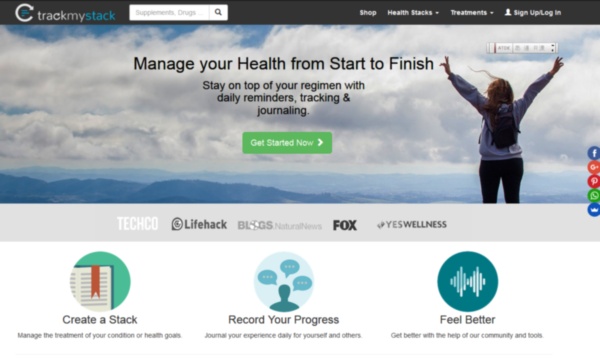

2016.04.22「知性を高める」など各種ライフハック可能なサプリメント・薬の情報や服用管理Webアプリを提供するTrackMyStack.com /52

2015.10.30病院で処方されるアレルギー・ぜんそくの薬「モンテルカスト」で高齢ねずみの脳の若返りが起きると報告 /116

2014.10.28中外製薬が国内初のダウン症治療薬の臨床試験を開始 /957

2014.02.19睡眠中に脳波のリズムに合わせた音楽を聴かせるだけで記憶力が向上する /8

2013.01.28脳の活動状態を見ながら行う最先端の脳トレ「ニューロフィードバック」により特定の脳機能を強化したり精神疾患の治療が可能 /3

2012.10.23カフェインを飲むと20分後には計算スピードが能力が向上する /9

2010.11.12老化に伴い脳内の乳酸レベルが上昇しているようだ /10

2012.06.08睡眠不足は脳神経の発達を促す。寝る子は育つがバカになる? /45

2012.02.29血液中のDHAやEPA量が低い高齢者は脳の縮小化が大きい /2

2011.12.13チューインガムは認知力を高める効果がある。しかしテストのスコアを上げるには噛むタイミングが重要 /2

2011.11.19バカなハエほど長生きする。寿命と知能の関係 /65

2011.11.02泥んこ遊びが「うつ病」を予防し頭も良くする可能性 /8

2011.10.05展開の早いTV番組は短時間の視聴でも子供の直後の行動に悪影響 /3

2011.06.16一夜漬け学習で記憶が定着しないメカニズムの一部が解明される?。一夜漬け学習と反復学習の記憶では脳内の記憶場所が異なる。 /2

2011.04.09小脳内のDーセリンにより脳の可塑性が向上するとの報告(mycom)

2011.02.18IGF-IIを注射することにより、記憶力を増強出来る

2011.02.18筋トレもランニングなどの有酸素運動と同様に脳機能を改善しうる /2

2011.02.01高齢者に運動をさせることで海馬の容積が増加する

2011.01.25記憶定着には「すぐ睡眠」が効果的

2010.11.09脳に微弱な電流を流すことで、オーバークロック出来る /1

2010.11.07テスト直前まで暗記するより、前日までに覚えて一晩寝る方が効果的(GIGAZINE)

2009.03.11「魚を食べる男子は知能指数がアップ」との研究(AFPBB)

|1ページ目/3|次のページへ(1・2・3・)

2023.07.06

抗老化ホルモンとして知られるKlotho(クロト―)を投与した老サルの記憶能力が1回の微量注射(10μg/kg)で2週間改善(2023年7月)

出典:Longevity factor klotho enhances cognition in aged nonhuman primates. Nature Aging (2023)

投与したホルモン自体は血液中濃度が上昇し若い時と同じレベルになるものの2〜3日で元のレベルに下がりますが、その効果は投与4時間後にはすぐ見られ、投与から2週間後でも見られています。

簡単な記憶テスト(NML)よりも複雑な記憶テスト(HML)の方が効果が大きく出ていますね。

サルに気分を聞くのは難しいですが人間に投与すると意識レベルが上がったような感覚があるのかな?

2022.05.16

若いマウスの脳液を老齢脳に注入するとグリア細胞再生が促進され記憶力が回復するのはFGF17が原因のようだ

↑BX.COM

↑BX.COM

FGF18とか

FGF21とか

Keyword:育毛/6

空腹/26

脊髄/24

脂肪/401

2021.06.18

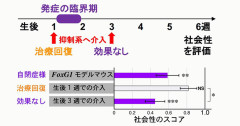

東京女子医大、自閉スペクトラム発症を制御するFOXG1の仕組みを解明。マウスだと生後1週目までなら治療可能

↑BX.COM

これなんかえらくクリアなメカニズム。

↑BX.COM

これなんかえらくクリアなメカニズム。本来は2コピーあるFOXG1遺伝子が1個に減っても3個に増えても自閉スペクトラムなどの症状を発症するらしい。

これは1個の遺伝子で説明出来るのか。

330遺伝子が乗っている染色体が2本→3本になるカオスな状況が原因のダウン症もけっこうゲノム編集マウスを使って原因遺伝子が明らかになりつつあるんだよね。早期に治療開始すれば、少なくとも知的障害を抑制出来る日も遠くないと感じている。

Keyword:ダウン症/16

2020.12.23

病院で処方されるアレルギー・ぜんそくの薬「モンテルカスト」は人間においても老化に伴う神経変性疾患を緩和しうると確認される。

↑BX.COM

↑BX.COM

以前、ネズミの脳の若返りが起きると報告されていたモンテルカストですが、人間の臨床試験データのメタ解析においても老化に伴い生じる脳の変性疾患を緩和しうると結論づけている論文が出ています。

2017年にはプラセボ対称試験ではありませんが、毎日80mgと大量に患者に飲ませて症状の大幅な改善が見られたとする論文も出ているようです。(※通常はモンテルカストは1日10mg程度しか服用しない)

参考(以前紹介)

2020.09.02

知能発達途中の学生(8-10歳)に脳のワーキングメモリー拡大に効果のあるNバック課題(N-back task)をやらせた研究結果

↑BX.COM

↑BX.COM

概要:ワーキングメモリーは様々な高次の認知プロセスに重要な役割を担っている。それゆえこの機能を鍛えることが出来るかは重要である。この研究では認知能力が発達中の学生においてワーキングメモリーの変化および知能への影響も分析した。

研究者は10回のトレーニングを行う前後に関して下記の3つの指標で評価した。

(1)訓練効率(その訓練自体のうまさ?)(practice effects)

(2)ワーキングメモリー容量(訓練した内容に関連性の近い能力)(near-transfer effects (working memory capacity))

(3)知力(訓練した内容に関連性の遠い能力)(far-transfer effects (psychometric intelligence))

この研究は69人の子供(8〜10歳)で行われています。42人の子供は「訓練グループ」としてNバック課題とkeep track paradigmsをベースにしたトレーニングをコンピューターゲームを通じて行った。残りの27人は訓練を行わないコントロールとした。

結果、訓練を行ったグループでは訓練を行ったタスクに加え、訓練を行っていないタスクの結果も向上しワーキングメモリーの容量が拡大していることが確認された。知性への向上効果はあったが小さかった。

さらに15か月後でもワーキングメモリー容量の拡大は維持されていた。一方、知性への影響は消失していた。

この研究はポーランドの研究者により2017年に報告されたものです。

- Working Memory Training for Schoolchildren Improves Working Memory, with No Transfer Effects on Intelligence - PubMed(学生へのワーキングメモリートレーニングはワーキングメモリーを増大っせるが、知性向上の効果は無い)

参考

- Nバック課題 - Wikipedia 8 users脳トレ(N-Back task)の効果をめぐる議論の現在 1 users

↓Amazonの鬼トレのコメント欄が色々と面白い。Androidの日本語アプリだとこんなのがある。

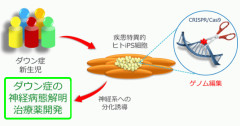

2020.01.17

↑BX.COM

↑BX.COM

ダウン症は21番染色体が通常2個のところ3個ある時に起こります。何も足りないわけじゃないのに何故問題が出るかの分析は進んでいて主要な原因としては、神経細胞の増殖を抑えるタンパク質が過剰に作られることが知能の発達障害を起こす原因であることが分かっているそうです。

GABAAα5レセプターのアゴニストだそうです。

よく考えたら遺伝子診断でダウン症が発覚しても、妊娠時にそれを治療する薬の投与を行う臨床試験はちょっと出来ないですね。

2019.04.17

不安が強いと意欲行動に集中出来ないメカニズムを慶応大医学部の研究者が科学的解明。海馬の一部をセロトニンで抑制するのがカギ

↑BX.COM

↑BX.COM

不安時に活動が高まる「腹側海馬(ventral hippocampus)」がセロトニンにより抑制されることが意欲行動の継続に必要とのこと。

自分の生き方としても、子育て的な面でも不安の解消は重要なんだね。

Keyword:セロトニン/16

2016.09.07

↑BX.COM

脂肪が燃焼した時に出来る「ケトン体」が脳に到達すると脳由来神経栄養因子(BDNF)の産生を促すらしい。

↑BX.COM

脂肪が燃焼した時に出来る「ケトン体」が脳に到達すると脳由来神経栄養因子(BDNF)の産生を促すらしい。毎週末10kmランニングしている俺無敵じゃん!

しかし、これが事実なら脳腫瘍になったらジョギングしない方が良い場合もありそうだな。。。。

2016.04.22

「知性を高める」など各種ライフハック可能なサプリメント・薬の情報や服用管理Webアプリを提供するTrackMyStack.com

↑BX.COM

↑BX.COM

TrackMyStack.com

身体に作用し色々な働きを操作するのが「薬」です。また、自由に買う事の出来る各種ビタミンなどのサプリメントにも様々な作用が知られていますが、目的とする効果を得るためには最適の量を最適のタイミングで飲む必要があります。特に「知性を高める」などの作用が知られる薬は、それほど急激な作用があるわけでは無いものが多く継続的、計画的に服用することが重要です。TrackMyStack.comは各種薬(もちろん合法薬)・サプリメントの情報を提供し、これらのサプリメントの服用を管理するためのWebアプリを提供しています。サイトを見ると知能を高める(Nootropic)働きのあるサプリメントの情報が充実しているようです。

紹介されているサプリメントの種類は、さすが海外のサイトだけあって多種多様です。例を挙げるとBacopa monnieri(オトメアゼナ、サプリメント)、Ginkgo biloba(イチョウエキス、サプリメント、)、Adrafinil(ナルコレプシー治療薬)、Alpha GPC(αGPC、サプリメント)、アシュワガンダ(サプリメント)などなど、日本で普通に購入出来る薬もあれば、日本では自由に手に入らず個人輸入などで手に入れる必要のある薬も多く含まれています。

それぞれの項目には目的のカテゴリーが書かれていて分かりやすいです。たとえば「Improved mood(気分を向上させる)」「Increased Energy(エネルギッシュになる)」「Nootropic(知性を高める)」「Anti Aging(老化防止)」「Relaxation(リラックスする)」「Weight Loss(ダイエット)」「Body Building(筋肉をつける)」「Social Anxiety(社交性を高める)」などです。

英語サイトなので英語が苦手だと利用しにくいのが難点ですが、この分野の実践的な内容を蓄積しているサイトとしてはNo.1じゃないでしょうか。

Keyword:筋肉/213

2015.10.30

病院で処方されるアレルギー・ぜんそくの薬「モンテルカスト」で高齢ねずみの脳の若返りが起きると報告

↑BX.COM

↑BX.COM

モンテルカスト(montelukast)はアレルギー・ぜんそくの薬、日本でも「シングレア」「キプレス」の名前で病院で処方される薬です。作用は「ロイコトリエン受容体阻害剤」で、簡単に言うと炎症を抑える薬ですが、この薬が高齢者の脳に作用し、高齢ねずみを使った実験において認知能力を改善すると報告されています。

研究者らは高齢(20ヶ月齢)のねずみに10mg/kgの量で毎日42日間にわたってこの薬を飲ませました。結果、学習能力と記憶力が改善し、また、神経炎症が減り、新しい神経細胞が出来ていることが観察されたそうです。これらの効果は若いねずみを用いた実験では変化は確認されませんでした。

飲んでみたいと思う高齢者がいるかもしれませんが、10mg/kgという量はぜんそく・アレルギー治療に使う場合と比較しかなり多い量といえます(錠剤で1日50粒とか)。また、興奮、攻撃行動、不安、幻覚などといった精神活動への副作用があるため薬局で販売出来るようにするための申請は今のところ却下されています。

Keyword:学習能力/16

2014.10.28

中外製薬が国内初のダウン症治療薬の臨床試験を開始

First drug to help Down syndrome people

↑BX.COM

↑BX.COM

- 【中外製薬】ダウン症候群治療薬、国内で治験開始 : 薬事日報ウェブサイト 9 users43イイネ 51 Tweet

- BioEdge: First drug to help Down syndrome people now being tested49イイネ 29 Tweet

この薬物はGABAAα5レセプターを妨害することで作用を果たすそうです。GABAシグナルは心を落ち着かせる成分として知られていますが、反面、記憶形成の妨げになるシグナルであり、これを妨害することで記憶形成を促進し、ダウン症候群の症状の一つとして見られる学習能力の低下を緩和する事が期待されています。

ダウン症候群モデルマウスでは症状の緩和に成功しているそうです。

- Reducing GABAA α5 receptor-mediated inhibition rescues functional and neuromorphological deficits in a mouse model of down syndrome.J Neurosci. 2013 Feb 27;33(9):3953-66. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1203-12.2013.PMID:23447605

2014.02.19

睡眠中に脳波のリズムに合わせた音楽を聴かせるだけで記憶力が向上する

↑BX.COM

↑BX.COM

睡眠中に学習が出来たらどんなに楽な事でしょう。今回、ドイツの研究者Hong-Viet V. Ngoらは睡眠中に新しいことを覚えられるわけではありませんが、起きている時に覚えた事をより強く記憶に定着させる方法を報告しています。

睡眠中に学習が出来たらどんなに楽な事でしょう。今回、ドイツの研究者Hong-Viet V. Ngoらは睡眠中に新しいことを覚えられるわけではありませんが、起きている時に覚えた事をより強く記憶に定着させる方法を報告しています。

脳は様々なリズムで情報を処理しており、そのリズムは「脳波」となって簡単な装置で観察することが出来ます。例えば睡眠中には1Hz(1秒間に1回)以下のゆっくりとしたリズムの脳波が見られ、この状態はslow-wave sleep(徐波睡眠)と呼ばれ、起きている時に記憶していた内容を定着させる重要な処理が行われていることが分かっています。

(省略されています。全文を読む)

Keyword:睡眠/287

2013.01.28

脳の活動状態を見ながら行う最先端の脳トレ「ニューロフィードバック」により特定の脳機能を強化したり精神疾患の治療が可能

↑BX.COM

↑BX.COM

脳の活動状態をチェック出来る状態でトレーニングを行うことで脳の活動を自らの意志で制御可能であることが報告されています。この技術はNeurofeedback(ニューロフィードバック)と呼ばれ精神疾患や発達障害のある子供の治療トレーニングに応用しようとする研究が始まっています(参考ページ参照)。ある発達障害では脳の特定部分の活動が弱いことが原因と分かっているため、その部分の活性化が治療につながると考えられるためです。

脳の活動状態をチェック出来る状態でトレーニングを行うことで脳の活動を自らの意志で制御可能であることが報告されています。この技術はNeurofeedback(ニューロフィードバック)と呼ばれ精神疾患や発達障害のある子供の治療トレーニングに応用しようとする研究が始まっています(参考ページ参照)。ある発達障害では脳の特定部分の活動が弱いことが原因と分かっているため、その部分の活性化が治療につながると考えられるためです。

今回、イギリス・ロンドン大学の研究者らはこのニューロフィードバック技術を用いて健康な大人の視覚認識能力を向上可能であることを報告しています。

研究者らは脳の活動を映像として映し出すことが出来る医療装置MRIを使用し、ボランティアとして雇った人の脳活動をリアルタイムでディスプレイに表示させ、そのディスプレイを見ながら脳内の視覚認識能力(見た物を判断する能力)を司る部分の活動を自在にコントロール出来るようにトレーニングしてもらいました。

(省略されています。全文を読む)

2012.10.23

↑BX.COM

↑BX.COM

カフェインはアルカロイドという分類の物質であり、名前はコーヒー(coffee)に含まれることから名付けられました。またカフェインはコーヒーだけでなく紅茶・お茶など世界中の様々な文化で嗜好飲料と呼ばれるものすべてに多く含まれていて人間は太古の昔よりカフェイン大好きなようです。飲まれている人はなんとなく分かっていると思いますが「覚醒作用」があります。

カフェインはアルカロイドという分類の物質であり、名前はコーヒー(coffee)に含まれることから名付けられました。またカフェインはコーヒーだけでなく紅茶・お茶など世界中の様々な文化で嗜好飲料と呼ばれるものすべてに多く含まれていて人間は太古の昔よりカフェイン大好きなようです。飲まれている人はなんとなく分かっていると思いますが「覚醒作用」があります。

沖縄県立看護大学の研究グループがカフェインの二重盲目試験を行った結果を報告(文献1)しています。試験では同大学1年生の男女85名を実験台にし、2つのグループに分け一方のグループには市販のカフェイン抜きコーヒー(ネスカフェーゴールドブレンド)を飲んでもらい、もう一方のグループには同じこのカフェイン抜きコーヒーにカフェインを加え飲んでもらいました。カフェイン自体には味はありませんので両グループとも自分がカフェイン入りを飲んでいるかどうかは分かりません(※コーヒーはカフェインが入っているから苦いと思っている人がいますが、誤りです)。

※二重盲目試験・・・・実験する研究者も、実験台になる人も自分が効果のあるものを飲んでいるかどうか分からない状態にして行う試験。医薬の開発において「思いこみ」の影響を排除する実験方法。

(省略されています。全文を読む)

Keyword:カフェイン/13

2010.11.12

↑BX.COM

↑BX.COM

High brain lactate is a hallmark of aging and caused by a shift in the lactate dehydrogenase A/B ratio

doi: 10.1073/pnas.1008189107 PNAS November 1, 2010.PMID:21041631

2012.06.08

↑BX.COM

↑BX.COM

グレリン(Ghrelin)というホルモンがある。このホルモンは空腹時に胃壁の細胞で作られ血中に放出される。このホルモンが脳に到達すると食欲が刺激されるため、別名「空腹ホルモン」と呼ばれる。

グレリン(Ghrelin)というホルモンがある。このホルモンは空腹時に胃壁の細胞で作られ血中に放出される。このホルモンが脳に到達すると食欲が刺激されるため、別名「空腹ホルモン」と呼ばれる。

2006年にアメリカ・エール大学の研究者はグレリンを生まれつき持たないマウスを遺伝子操作により作り出し調べる研究を発表した(文献1)。グレリンが無くてもマウスは正常に生まれ大きな問題は無かったが、脳内の「海馬」という部分の神経細胞同士をつなぐシナプス数が通常のマウスよりも25%も少ないことが見つかった。海馬は脳内で記憶に関わる中心的な役割を果たす部分である。このマウスに注射でグレリンを投与するとシナプスの数は増加した。

(省略されています。全文を読む)

2012.02.29

↑BX.COM

↑BX.COM

この研究を発表したのはカリフォルニア大学デービス校の研究者ら。これまでの研究で、DHAやEPAなどが多く含まれる食品を多く食べることで認知症になるリスクを減らすことが出来ると報告されている。今回、血液中のDHAやEPAの量が少ない高齢者は脳の大きさ自体が小さいことが報告された。

研究者らは1575人の老人を調べた(男性721名、女性854名、平均年齢67歳)。全員の血液中(赤血球中)のDHA濃度とEPA濃度を測定し、またMRIで脳の体積を測定した。1575人を血液中のDHA濃度が高い順に並べ、年齢や性別、受けた教育のレベル、日々の運動の有無や肥満度なども考慮に入れて比較したところ、血液中のDHA量が低い方25%の人は脳全体の体積や、大脳の白質の体積が少ないことが分かった。

(省略されています。全文を読む)

2011.12.13

チューインガムは認知力を高める効果がある。しかしテストのスコアを上げるには噛むタイミングが重要

↑BX.COM

↑BX.COM

この発表をしたのはアメリカのセント・ローレンス大学の研究者ら。研究者らは大学の生徒79名に協力してもらって様々な認知力を評価する5つの実験を行いました。例えば「エピソード記憶」のテストとしては30の英単語(6〜7文字の名詞)を連続で1.5秒ずつ見せ、あとでいくつ思い出せるかを調べるテストなどです。

学生らには、これらのテストを実施する前や最中などいくつかのタイミングでチューインガムを噛んでもらいました。噛んでもらうチューインガムは含まれる砂糖の影響を排除するためにノンシュガーのチューインガムとしました。様々なタイミングでチューインガムを噛んでもらった結果、驚くべきことにテスト5分前にガムを噛んだ生徒でテストで脳力テストのスコア向上が見られました。しかし、残念ながらスコアの向上はテスト開始後15〜20分しか持続しなかったことから、チューインガムによる認知力向上効果は短時間しか続かないと言えます。

また、面白いことに認知力テスト中にチューインガムを噛んでもスコアは向上しませんでした。研究者らは噛む行為が思考を妨げている可能性があると予想しています。チューインガムを噛むことにより成績が上がる理由に関してのメカニズムは分かっていませんが、噛むことにより脳の血糖値が上昇する(血流が増加する?)、覚醒度が上がる、心拍数や血圧が上がるなどの現象が過去の研究により報告されています。

またチューインガムを噛むことによるテストのスコア向上は5つ実施したテスト全てで見られたわけではなく、一部のテストのみで効果が見られました。チューインガムを噛むことにより認知力全体が向上するのでは無く、一部の脳力のみが上昇するのかもしれません。チューインガムはこのように脳に良い効果を与えることがあるようです。ただ、別の研究でADHD(注意欠陥・多動性障害)の子供ではチューインガムによって集中の持続が阻害されることも報告されており長所と短所もあるようです。

- Cognitive advantages of chewing gum. Now you see them, now you don't. Appetite. 2011 Oct;57(2):321-8. Epub 2011 May 27.PMID:21645566

- Detrimental effects of gum chewing on vigilance in children with attention deficit hyperactivity disorder. Appetite, 55 (2010), pp. 679–684. PMID:20933558

- Chewing Gum Before a Test May Boost Performance(webmd)

- 「ガムを噛むと集中力や記憶力が高まる」という最新の研究結果(ライフハッカー[日本版])

2011.11.19

↑BX.COM

↑BX.COM

ハエでもネズミでも、賢い個体のみを残していくような人工的な自然淘汰を行い学習能力の高い集団を作り出せることは知られている。しかし、このような人工的な自然淘汰が選択する条件(この場合、賢さ)以外の部分にどのような影響を与えるかについてはこれまで分かっていなかった。

スイスのフリブール(Fribourg)大学の研究者らはハエ(Drosophila)を利用して知能と寿命の関係を調べた。研究者らはまず、ハエの集団をパブロフの条件付け的教育(例えば、ブザーが鳴った時に危険が迫るような環境で飼育、ブザーと危険を結びつけられる個体のみが生き残れる。など)で30〜40世代飼育した、すると学習を行ったハエの集団は学習を行わなかったハエの集団に比べて学習能力・記憶力とも向上しているのが確認された。しかしこのハエの集団をよく調べると平均寿命が元のハエに比べて15%程度短くなっており、若干生殖能力が落ちているのが確認された。

一方、面白いことに寿命の長いハエを選んでいくというセレクションを同じ期間行ったところ、寿命の長いハエ集団が得られたが、これらのハエ集団の知能を調べたところ、元のハエ集団よりも40%バカになっていることが確認されたそうだ。

研究者らは、知能を維持するには多くのエネルギーが必要で、学習能力が高まると個体としての生存力が低下してしまうのでは無いかと推測しているそうだ。近年、人間の寿命は延びつつあるが、これらの寿命の延長は医療技術の進歩によるものであるはずであり、人類がバカになっているってことは無いと信じたい。

- Learning ability and longevity: a symmetrical evolutionary trade-off in Drosophila (学習能力と寿命:ハエの進化におけるトレードオフの関係).Evolution 2008 Jun;62(6):1294-304.PMID:18363867

- A cost of long-term memory in Drosophila. Science. 2005 May 20;308(5725):1148 PMID:15905396

- A fitness cost of learning ability in Drosophila melanogaster. Proc Biol Sci. 2003 Dec 7;270(1532):2465-9 PMID:14667336

Keyword:平均寿命/30

2011.11.02

↑BX.COM

↑BX.COM

うつ病、自殺などが免疫の働きにより起こることが知られている。具体的には、免疫反応が長期間続き、全身のIFNαやIL-2などの免疫に関係する物質の濃度が持続的に高い状態になると「うつ状態」が起こる。しかしながら免疫の活性化は悪いことばかりではないようだ。今回、研究者らは土壌の微生物によって起こる免疫反応が「うつ状態」を解消し頭が良くなることを報告している。

研究を行ったのはアメリカニューヨークの研究者ら。Neuroscience(神経科学)という学術雑誌に発表。報告のタイトルは

- Identification of an immune-responsive mesolimbocortical serotonergic system: potential role in regulation of emotional behavior(免疫反応によるセロトニン作動システムの発見:感情行動を制御する役割を担う可能性). Neuroscience. 2007 May 11;146(2):756-72. Epub 2007 Mar 23.PMID:17367941

微生物を投与されたマウスは「迷路を歩かせるテスト」や「強制的に泳がされるテスト」で、微生物を投与されていないマウスに比べて短時間で迷路を歩くなど高い知能を示し、またテストをストレス少なく行っていた。この効果は微生物を投与しなくなると徐々に効果が無くなり、投与により起こる一時的な作用であることが分かった。また、この効果は呼吸を通じて微生物が入った場合を想定して行った気道への投与でも注射投与と同じように効果が得られた。

これらの「頭を良く」したり「気分をポジティブにしたり」する効果は、別の物質を注射し免疫を活性化した場合は見られず、この土壌菌による免疫活性化によりのみ起こるようだ。自然の中で過ごせば、この微生物は自然に飲み込んだり、呼吸とともに体内に入ってくることが十分考えられるそうである。

近年、アレルギーの子供が増えたり免疫的に弱かったりする原因が、自然の中で遊ばなくなったり生活環境が清潔になりすぎて土壌菌などに触れる機会が無くなったためだ、とする考えが報告されている。もしかしたら、社会の中でうつ病になる人が増えているのも、同じ原因かもしれない。

その他の紹介記事(参考)

- Can bacteria make you smarter?(eurekalert)

- Eat bacteria to boost brain power (NewScientist)

2011.10.05

展開の早いTV番組は短時間の視聴でも子供の直後の行動に悪影響

↑BX.COM

↑BX.COM

この研究を発表したのはアメリカ・バージニア大学の研究者、原文は

- The Immediate Impact of Different Types of Television on Young Children's Executive Function. (異なる種類のテレビ番組が幼い子供の行動機能に与える影響) Pediatrics. 2011 Oct;128(4):644-9. PMID:21911349

実験は4才の子供60人に参加してもらい実施した。子供達を20人ずつの3つのグループに分け、それぞれ異なる事をしてもらった。

| 第1グループ | 展開の非常に早い9分間のアニメ番組(fast-paced television cartoon)を見させた。 |

| 第2グループ | 一般的な教育用の9分間のアニメ番組(educational cartoon)を見させた。 |

| 第3グループ | 9分間、クレヨンなどで絵を描いて遊んでもらった。 |

9分間という短時間のテレビ視聴やお絵かきの後、4つのテストを行った。

| テスト1 | HTKs task(足を触れと言ったら頭を触らせる。頭を触れと言ったら足を触らせる。といったゲーム) |

| テスト2 | ハノイの塔というゲーム。(wikipedia) |

| テスト3 | delay-of-gratification(待たなくても少ないお菓子がもらえるけど、待てばたくさんのお菓子がもらえる。という状況を選ばせる。)。 |

| テスト4 | backward digit(3、4と言ったら、4、3と言わせる。といった記憶力を使ったゲーム) |

実験の結果、展開の早い番組をたった9分間見るだけで行った4つのテストで行動能力テストのスコアがお絵かきをしていた子供に比べ劣ってしまうことが明らかあとなった。教育的な内容のアニメであっても、展開の早いアニメほどでは無いにしても2つのテスト(backward digitテストと、ハノイの塔テスト)でスコアの低下が見られた。実行能力(Executive Function:EF)は前頭葉の働きに行動することが分かっている。前頭葉は目標を定めた行動や、注意力、記憶力、抑制能力、問題解決能力、自制心などに関わっており、子供の問題行動の原因と考えられている。

今回の実験はテレビ視聴直後の子供の能力を調べたもので、これらの能力の低下がどのように回復するのか、長期的な子供の能力への影響に関してはこの研究では触れられていない。ただ、少なくとも、お受験の前には展開の早いTV番組の視聴は控えさせた方が賢明だろう。

2011.06.16

一夜漬け学習で記憶が定着しないメカニズムの一部が解明される?。一夜漬け学習と反復学習の記憶では脳内の記憶場所が異なる。

↑BX.COM

↑BX.COM

一夜漬け勉強などは、適度に休憩しながら反復で行った学習に比べ、記憶が長続きしないことはよく知られているが、この分子メカニズムは全く解明されていなかった。

研究者らはマウスの眼球運動を用いて、集中して行った学習と分散して行った学習の記憶が脳のどの部分に保持されているかを調べました。

- 集中学習の記憶は小脳皮質の神経細胞(プルキンエ細胞)に保存される。

- 分散学習の記憶はプルキンエ細胞の出力先である小脳核の神経細胞に保存される。

ちなみに、実験ではマウスを用い、

- 1時間連続で学習

- 15分の学習を30分休憩して4回

- 15分の学習を1時間休憩して4回

- 15分の学習を24時間休憩して4回

- 7.5分の学習を24時間休憩して8回

また、今回の研究はあくまでも眼球の運動という「小脳」が担う「運動記憶」に関する研究です。大脳が担う、いわゆる「お勉強」にも当てはまるかどうかは確認が必要かもしれません。

原文:

Role of Cerebellar Cortical Protein Synthesis in Transfer of Memory Trace of Cerebellum-Dependent Motor Learning

The Journal of Neuroscience, 15 June 2011, 31(24):8958-8966

- 運動学習の記憶を長持ちさせるには適度な休憩が必要―休憩の間に運動学習の記憶が神経回路に沿って移動し固定化する−(理化学研究所プレスリリース)

- 一夜漬けの記憶が長持ちしない仕組みが解明される(/.jp)

2011.04.09

小脳内のDーセリンにより脳の可塑性が向上するとの報告(mycom)

↑BX.COM

↑BX.COM

- マウスの小脳では幼若期に豊富にDーセリンが存在するが、成熟後には急速に無くなる。

- Dーセリンを認識するデルタ2受容体は、成熟後も存在しており、D−セリンがあると反応する。

- デルタ2受容体は、シナプス表面のグルタミン産受容体の数を調整し、運動記憶や学習を促進させる。

2011.02.18

↑BX.COM

↑BX.COM

ラットを使った実験です。

- A critical role for IGF-II in memory consolidation and enhancement. Nature. 2011 Jan 27;469(7331):491-7.PMID:21270887

2011.02.18

筋トレもランニングなどの有酸素運動と同様に脳機能を改善しうる

↑BX.COM

↑BX.COM

- The impact of 8 wks of aerobic or resistance exercise on spatial memory and hippocampal BDNF of rodents(8週間のエアロビまたは筋トレトレーニング)が空間記憶と海馬のBFNFに与える影響を齧歯類で調べた)

- Loaded wheel running enhance BDNF function in the rat hippocampus(ランニングマシーンが海馬のBFNF機能に与える影響をラットで調べた)

- OASIS

Keyword:有酸素運動/1

2011.02.01

↑BX.COM

↑BX.COM

55歳〜80歳の男女120人を集め、ウォーキング40分を週3回行うグループと、ストレッチのみを行うグループに分け1年間行ってもらったところ、

ウォーキングを行ったグループでは海馬の容積が2%近く増えたのに対し、ストレッチのみのグループでは1.4%減少していたそうです。ウォーキングを行った人では空間記憶が改善したそうです。

この年齢での海馬の萎縮は必然的なものだが、脳はこの段階でもまだ変わることが出来ると言えます。

- Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. PNAS January 31, 2011. PMID:21282661

2011.01.25

↑BX.COM

↑BX.COM

寝てしまった方が、記憶定着を混乱させる出来事を回避出来るそうです。

2010.11.09

↑BX.COM

↑BX.COM

脳の頭頂葉に右から左へと微弱な電流を流した場合に成績が良くなり、逆方向に流すと悪くなるそうです。ただし、数字を置き換えるパズルの能力のみが上昇し、一般的な数学能力には影響しなかったそうです。

- 電気ショックで脳をオーバークロック | スラッシュドット・ジャパン サイエンス 45 users3イイネ 177 Tweet

- Electric current to the brain 'boosts maths ability' Modulating Neuronal Activity Produces Specific and Long-Lasting Changes in Numerical Competence. Current Biology, 04 November 2010,10.1016/j.cub.2010.10.007. PMID:21055945

- BBC News - Electric current to the brain 'boosts maths ability' 1 users1146イイネ 551 Tweet

2010.11.07

テスト直前まで暗記するより、前日までに覚えて一晩寝る方が効果的(GIGAZINE)

↑BX.COM

↑BX.COM

2009.03.11

「魚を食べる男子は知能指数がアップ」との研究(AFPBB)(EurekAlert)

次のページへ[1・2・3・]

Cation!!注意:このページには動物実験などで得られた研究段階の情報が含まれています。これらはなんら、人間に適用した時の効果を保証するものではなく、これらの情報を元にとった行動によりいかなる不利益を被っても管理人は一切責任を負いません。このページの話はあくまで「情報」としてとらえてください。