前のページへ|2ページ目/4|次のページへ(1・2・3・4・)

2016.08.191日にお茶1リットル飲めば、運動しなくても空腹時の脂肪燃焼量が1時間あたり約0.8グラム増加、年間2.5kgの脂肪燃焼に相当 /6

2016.08.08運動でダイエットしようとする人が絶対に知っておくべき情報満載の臨床試験結果、脂肪は1分間に何グラム燃えている?サプリメントのシネフリン凄いかも /118

2016.07.11ママの妊娠前のメタボな食生活は筋肉中ミトコンドリアにより3世代先の子孫まで「太りやすさ」として伝わる /120

2016.06.22夏と冬でカロリー消費はどれぐらい違うのかを酸素消費量から正確に分析した研究。その差は167kcal /52

2016.06.15アメリカで承認されている5種類の医療用ダイエット薬の1年でどれぐらい痩せるかメタ比較結果。いずれも効果あり /13

2016.05.27BMIは25を超えている方が死亡リスクが低い /60

2015.09.23シリコンバレーのバイオハッカーが見出した30万ドルかけて編み出した自分を変える最強の食事 /336

2015.05.19スナック菓子が止められない理由。動物は脂肪3割、炭水化物5割の食品で食欲が増進するように出来ていた! /147

2015.03.25遺伝子組換した腸内細菌入りの水を1回飲ませるだけで長期間にわたり肥満を予防する実験にマウスで成功 /16

2015.02.171日30gの食物繊維を食べるだけで医師の推奨する複雑なダイエットプランと同じぐらい体重は減少する /19

2015.01.30日本人などアジア人はBMI23以上で糖尿病検査が必要との報告、BMI25以上って条件が当てはまるのは西洋人のみ /102

2015.01.19アメリカで糖尿病薬「リラグルチド」が「肥満治療用途」でも承認。販売元は今年から営業500人を動員して売り込み /65

2015.01.15アメリカで迷走神経を刺激して食欲を抑制する埋め込み装置が認可 /84

2015.01.14腸から吸収されないFXR作動薬で副作用無しに体重を減らす薬が作れそう /1

2014.09.18人工甘味料はカロリーは無いけど、腸内細菌を介してインスリン抵抗性を引き起こし太りやすくする /57

2014.04.08ジャンクフードなどの精製された食物は同じカロリーでも太りやすく、また「やる気」が低下するという動物実験結果 /71

2013.04.25「ダイエット」による健康の良い効果は「体重減少」の結果では無く「空腹を感じること自身」の効果のようだ /1

2013.04.09体内時計が狂うと食欲が増えるのにエネルギー消費が減り最も効率的に太ってしまうことが動物実験で証明される /1

2013.03.27タンパク質を多く含む(1日35グラム)朝食を食べることで一日を通して食欲を抑え間食を減らすことが出来る /7

2013.01.18男はダイエットの時に脂肪燃焼作用がある「褐色脂肪細胞」に期待しても無駄。女と違ってほとんど体内に無い /7

2012.11.19不規則な時間にだらだら食べるより、規則正しい時間に高カロリーをとった方が太らない /8

2012.09.19授乳中の母親の食生活が子供の体質・太りやすさに長く影響を与える /251

2012.06.01腸内バクテリアの種類で太りやすさが変化する。 /7

2012.02.14トマトダイエットに必要なトマト量の計算と、1粒でトマト4個分と同じ効果を持つサプリメント /8

2011.10.26肥満はAd-36ウイルスによって感染する /7

2011.09.271日おきにカロリー制限を行うダイエット方法「カロリーサイクリング」でどれぐらい痩せるか /12

2011.09.07ポテトチップスなどの脂質を含む食事が止められない理由はマリファナの使用と同じ理由 /15

2011.08.01リバウンドしてしまうとしても懲りずにダイエットする事で長生き出来る /5

2011.07.01「吸収されにくい油」で、むしろ体重が増加しうるという動物実験結果が発表される /3

2011.02.18ダイエットするには朝食を減らすのが良いとする研究 /5

前のページへ|2ページ目/4|次のページへ(1・2・3・4・)

2016.08.19

1日にお茶1リットル飲めば、運動しなくても空腹時の脂肪燃焼量が1時間あたり約0.8グラム増加、年間2.5kgの脂肪燃焼に相当

Nutrients | Free Full-Text | Green Tea, Intermittent Sprinting Exercise, and Fat Oxidation

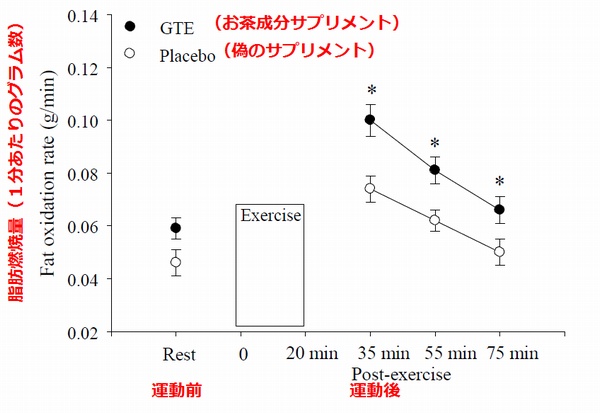

人間は空腹時には運動していなくても脂肪をちょっとずつ燃焼して使用しています。この燃焼量がお茶成分を摂取するだけで上昇することが報告されています。研究を行ったのはオーストラリアの研究者Daniel E Gahremanら、28人の健康なボランティア(平均年齢24歳前後、平均身長177cm、平均体重75kg)を雇い実施しています。

前の日の夕食から何も食べてない状態のボランティア(およそ10時間何も食べない状態)の脂肪燃焼量(Fat Oxidation)を翌朝測定したところ、1分あたり0.045gの脂肪を燃焼していましたが、前日に250mgのお茶成分(187.5mgのポリフェノール、125mgのカテキン、20mgのカフェイン)のサプリメントを飲んだ人では1時間あたりの脂肪燃焼量が1分当たり0.059gに上昇していました。余分に1分あたり0.014g、1時間あたり0.84gの脂肪が燃焼したことになります。

非常にわずかな差に思うかもしれませんが、1日に空腹時間が8時間あるとすると、1日あたり0.84x8=6.72g脂肪が余分に燃焼していることになり、1年で2.5kgの脂肪が余分に燃えることになります。また論文の中では運動前だけでなく運動中、運動後の燃焼量も増加していることが報告されています。

| 伊右衛門 | 500mLペットボトル1本180mg |

| 生茶 | 500mLペットボトル1本250mg |

- Green Tea, Intermittent Sprinting Exercise, and Fat Oxidation.Nutrients. 2015 Jul 13;7(7):5646-63. PMID:26184298

- The combined effect of green tea and acute interval sprinting exercise on fat oxidation of trained and untrained males.J Exerc Nutrition Biochem. 2016 Mar 31;20(1):1-8. PMID:27298806

Keyword:カフェイン/13

2016.08.08

運動でダイエットしようとする人が絶対に知っておくべき情報満載の臨床試験結果、脂肪は1分間に何グラム燃えている?サプリメントのシネフリン凄いかも

↑BX.COM

↑BX.COM

以下の論文は柑橘類に含まれるシネフリン(p-synephrine)に脂肪燃焼促進効果があるとするものですが、その他のデータに「運動で脂肪を落としたい」と思っている人に有用な情報が多数含まれています。

18人の健康なボランティア(平均身長179センチ、平均年齢26歳、平均体重71.3kg)を雇いました。前日夜から何も食べず、朝9時に研究所に来てもらい、2つのグループに分け、片方には柑橘類の成分シネフリンのサプリメントを約200mg(体重1kgあたり3mg)飲んでもらい、1時間後に運動(自転車をこぐマシン)を行わせました。運動は非常に低負荷な運動から3分ごとに徐々に負荷を増やしていくプログラムになっており、負荷強度と脂肪燃焼の相関関係を分析出来るようになっています。運動中は特殊な呼吸中の成分を特殊な装置で分析し、酸素消費量、脂肪燃焼スピード、脂肪以外の炭水化物、糖質燃焼スピード、消費カロリーを測定しました。

(省略されています。全文を読む)

Keyword:マラソン/11

ephrin/8

炭水化物/95

2016.07.11

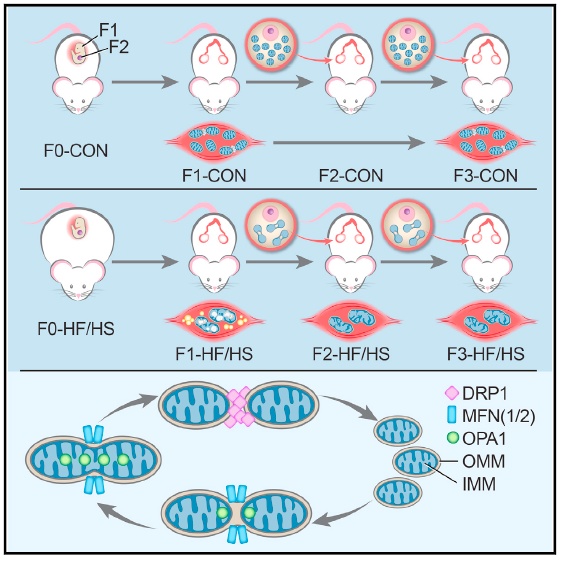

ママの妊娠前のメタボな食生活は筋肉中ミトコンドリアにより3世代先の子孫まで「太りやすさ」として伝わる

↑BX.COM

↑BX.COM

Maternal Metabolic Syndrome Programs Mitochondrial Dysfunction via Germline Changes across Three Generations. Cell Rep. 2016

新しく産まれたって何もリセットされちゃいない。そんな現実が明らかになりました。妊娠中どころではありません、妊娠前のママの食生活が卵細胞のミトコンドリアに悪影響を与え、確実に子孫に「太りやすさ」という性質として受け継がれることをマウスを使った実験で実証に報告しています。

(省略されています。全文を読む)

Keyword:エピジェネティクス/15

メタボリックシンドローム/12

ミトコンドリア/72

タンパク質/73

妊娠/66

2016.06.22

夏と冬でカロリー消費はどれぐらい違うのかを酸素消費量から正確に分析した研究。その差は167kcal

↑BX.COM

↑BX.COM

冬は外気温が低いために夏よりも日常生活の消費カロリーが多い、夏は痩せにくい。などという話を聞きますが、実際にどれぐらい消費カロリーが異なるのかを分析した研究を紹介します。この研究をしたのはオランダ・マーストリヒト大学の研究者ら。研究者らは健康な男性ボランティアを雇い、外気温16℃と、外気温22℃の2つの条件で60時間過ごしてもらい消費カロリーを比較しました。

(省略されています。全文を読む)

2016.06.15

アメリカで承認されている5種類の医療用ダイエット薬の1年でどれぐらい痩せるかメタ比較結果。いずれも効果あり

↑BX.COM

↑BX.COM

アメリカでは現在「医療用のダイエット薬」が5種類あるそうです。しかしこれらの5種類の体重減少効果の優劣はハッキリしていません。今回、アメリカの医師らがこの5種類のダイエット薬の臨床試験をメタ比較(発表された論文のデータを比較する)し報告しています。

比較した5種類のダイエット薬はオルリスタット(orlistat), ロルカセリン(lorcaserin), ナルトレキソン/ブプロピオン(naltrexone-bupropion), フェンテルミン/トピラマート(phentermine-topiramate)、リラグルチド(liraglutide)。

(省略されています。全文を読む)

2016.05.27

↑BX.COM

↑BX.COM

BMI=25は日本では「太りすぎ」の基準として知られています。しかし最新の研究によるとBMIは25を超えた方が死亡リスクは少ないそうなのです。

この研究はデンマークの首都コペンハーゲンで行われた統計調査に基づいたものです。1976〜2013年に調査した10万人以上のBMI値と死亡率を検討したところ、1976-1978年ではBMI=23.7の人の死亡率が一番低い結果でしたが、2003-2013年の調査ではBMI=27の人が最も死亡率が低い結果でした。

この結果は年齢、喫煙情況などに関わらず同じ結果で、癌の有無によっても関係なく同じ結果でした。

ちなみに私は現在BMI=25.1で、秋の健康診断で呼び出されないようにダイエットを頑張っているのですが、もうこのままで良いですかね?

2015.09.23

シリコンバレーのバイオハッカーが見出した30万ドルかけて編み出した自分を変える最強の食事

↑BX.COM

↑BX.COM

- 朝、ヨーグルトを食べると太る|シリコンバレー式自分を変える最強の食事|ダイヤモンド・オンライン 19 users25イイネ 48 Tweet

夜は炭水化物をきちんと食べる。

のが良いらしい。

シリコンバレー式 自分を変える最強の食事

Keyword:ヨーグルト/16

2015.05.19

スナック菓子が止められない理由。動物は脂肪3割、炭水化物5割の食品で食欲が増進するように出来ていた!

↑BX.COM

↑BX.COM

ラットを用いた実験結果が報告されています。結果を見ると脂肪3割、炭水化物5割を含む食品を食べた時に最も食欲が進んでいます。

ちなみに上記最適比率よりも脂肪が多い場合もそれなりに食欲が進むようですが、脂肪の比率が全体の10%以下の食品では食欲はほとんど進まない結果になっています。

食欲を減らしたいなら、食事の中の脂肪量を10%以下にすることが良さそうです。

2015.03.25

遺伝子組換した腸内細菌入りの水を1回飲ませるだけで長期間にわたり肥満を予防する実験にマウスで成功

Special microbes make anti-obesity molecule in the gut

↑BX.COM

↑BX.COM

肥満は先進国で社会問題となっていますが、よく効くダイエット薬は今のところ存在しません。複数の製薬会社が肥満予防薬を開発中ではありますが、いずれも毎日飲むタイプの薬だったり注射が必要だったりと、無事発売されたとしても費用や服用の手間の問題があると予想されます。

今回、アメリカのVanderbilt大学のSean Devies博士が遺伝子組換した腸内細菌を腸内に住み着かせることで長期間にわたり肥満を予防するマウスを使った実験に成功し発表しています。この方法のメリットの一つは低コストで効果を長時間維持出来ることです。

研究者は元々腸内にいる大腸菌「E. coli Nissle 1917 (EcN) 」にpNAPE-EcN(NAPE acyltransferase)という遺伝子を組み込みました。この遺伝子は小腸の中でNAPEs(N-acyl-phosphatidylethanolamines)を大量に作り出します。

NAPEsは小腸内でさらにNAEs(N-acyl-ethanolamines)に変化しますが、NAEsは食欲を抑制する作用が知られています。この細菌を1回飲ませただけで、高脂肪食を食べさせたマウスは、細菌を飲ませていないマウスに比べ8週間後の体重増加が15%抑えられたそうです。マウスのうんこの中に少なくとも4週間は遺伝子組換細菌が見つかるので腸内で繁殖し、抗肥満作用のある物質を持続的に作り出していると思われます。

今回、大腸菌を遺伝子組換を行ってはいますが、大腸菌は元々腸内にいるものですし、腸内では量は少ないですが元々NAPEsもNAEsも存在します。すなわち、この治療方法では元々腸内に存在しない物質は何も生じておらず量が変わっているだけのため安全性は高そうです。

今回は12週間までしか効果を確認していませんが、研究者は1回の投与で半年〜1年間作用を持続させることも目標にしているそうです。

- Special microbes make anti-obesity molecule in the gut | EurekAlert! Science News24イイネ 57 Tweet

- Incorporation of Therapeutic Bacteria into the Gut Microbiome for Treatment of Obesity

2015.02.17

1日30gの食物繊維を食べるだけで医師の推奨する複雑なダイエットプランと同じぐらい体重は減少する

↑BX.COM

↑BX.COM

240人のメタボな人で実験してます。1日30gの食物繊維を摂取するというルールを守った人は年間で2.1kg(1.3〜2.9kg)体重が減少しました。一方、AHA(アメリカ心臓病協会)の推奨するダイエット方法※では2.7kg痩せました。

※AHA推奨ダイエット方法:フルーツと野菜を多く食べ、全粒粉小麦を食物繊維を食べ、週に2回は魚を食べ、タンパク質は少なめに、砂糖と塩分は控えめに、アルコールは控える、炭水化物とタンパク質のバランスを考える、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、コレステロールは控える。

AHA推奨のダイエット方法より平均体重減少量は劣るものの、食物繊維摂取を心がけるという単純な指針だけで十分なダイエット効果が得られそうだと研究者らは言っています。

人間の消化管では体内の脂質の一部が「胆汁」という形で消化管上部に分泌され、消化管の下の方で再吸収されるという脂質のリサイクルメカニズムがあります。食物繊維はこういた脂質を吸着する働きがあり、「体内の脂質リサイクル効率を下げる」働きが体重減少に貢献すると言われています。

2015.01.30

日本人などアジア人はBMI23以上で糖尿病検査が必要との報告、BMI25以上って条件が当てはまるのは西洋人のみ

Japanese should keep BMI under 23

↑BX.COM

↑BX.COM

が〜ん、ギリギリをキープしていたつもりが。。。。。。

これまで太りすぎで糖尿病の恐れがあるのはBMI25以上と考えられてきましたが、最新の研究によるとBMI25以上という条件が当てはまるのは西洋人であり、日本人を含むアジア人に関してはBMI23以上で糖尿病の恐れが高まることが報告されています。

2015.01.19

アメリカで糖尿病薬「リラグルチド」が「肥満治療用途」でも承認。販売元は今年から営業500人を動員して売り込み

↑BX.COM

↑BX.COM

日本でも販売されている1日1回自己注射の2型糖尿病治療薬「リラグルチド(製品名:ビクトーザ)」がアメリカで肥満治療薬として承認されました。

臨床試験の結果を見ると、この薬を毎日注射して、1日500kcalの食事制限をすることで平均すると毎週1kg体重を減らすことが出来るようです。

肥満の人は毎日自分で注射して治療する時代が日本でも近いうちにやってきそうです。

- Novo Nordisk to promote drug to treat obesity in United States| Reuters25イイネ 35 Tweet

- Effects of liraglutide in the treatment of obesity: a randomised, double-blind, placebo-controlled study.Lancet. 2009 Nov 7;374(9701):1606-16. PMID:19853906

2015.01.15

アメリカで迷走神経を刺激して食欲を抑制する埋め込み装置が認可

↑BX.COM

↑BX.COM

アメリカの米医療機器エンテロメディックス(EnteroMedics)では腹部に埋め込んだ装置を使って電気的に脳と胃をつなぐ迷走神経を刺激するデバイスを開発しておりアメリカFDAに認可されたそうです。

- 迷走神経を刺激して減量支援する最新機器、FDAが認可 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News 3 users4イイネ 43 Tweet

(省略されています。全文を読む)

2015.01.14

腸から吸収されないFXR作動薬で副作用無しに体重を減らす薬が作れそう

↑BX.COM

↑BX.COM

これまでにもFXR(bile acid (BA) sensor farnesoid X receptor)作動薬を用いたダイエット薬は研究されてきましたが、体重減少に関わる作用以外にも様々な副作用が出るため薬にすることが出来ませんでした。

今回、研究者らは消化管から体内に入っていかないFXR作動薬Fex(fexaramine)を使えば、薬が腸管のFXRのみを刺激しダイエット効果は得られますが、それ以外の副作用は起きないことを見つけ出しました。

実際に食事が消化管に入った際には腸管のFXR受容体が活性化され胆汁が放出されますが、今回開発された薬は食事を摂った時と同じ反応を起こさせていることになります。

この仕組みを利用したダイエット薬の開発がスタートするかもしれません。

2014.09.18

人工甘味料はカロリーは無いけど、腸内細菌を介してインスリン抵抗性を引き起こし太りやすくする

Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota

↑BX.COM

↑BX.COM

イスラエルの研究者が人間とマウスを使った実験で人工甘味料が腸内細菌のバランスを崩し太りやすくすることを実証しました。人工甘味料は体内に吸収されませんので直接的なカロリーはありませんが、腸内細菌のバランスを崩し、インスリン抵抗性を引き起こすことで日常的な血糖値が上昇、太りやすくなるそうです。

今回の結果は人工甘味料にはカロリーが無いけど体質を操作して「太りやすい体質」に変える作用があることを意味しています。

(省略されています。全文を読む)

2014.04.08

ジャンクフードなどの精製された食物は同じカロリーでも太りやすく、また「やる気」が低下するという動物実験結果

↑BX.COM

↑BX.COM

太りやすいかどうかは食べた食物のカロリーと、脂肪量で決まると思われていますが、それ以外にも様々な要因が関わっているようです。今回、ジャンクフードのような精製されたシンプルな材料から出来た食物は同じカロリーでもより太りやすく、また食べ続けるとやる気が無くなるという動物実験結果が報告されています。

太りやすいかどうかは食べた食物のカロリーと、脂肪量で決まると思われていますが、それ以外にも様々な要因が関わっているようです。今回、ジャンクフードのような精製されたシンプルな材料から出来た食物は同じカロリーでもより太りやすく、また食べ続けるとやる気が無くなるという動物実験結果が報告されています。

この研究を行ったのはカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の研究者らです。研究者らは合計32匹のラットを2つのグループに分け、それぞれ通常の食事(A)と精製された材料から作られた食事(ジャンクフード)(B)を食べ続けさせました。

(省略されています。全文を読む)

2013.04.25

「ダイエット」による健康の良い効果は「体重減少」の結果では無く「空腹を感じること自身」の効果のようだ

↑BX.COM

↑BX.COM

必要な栄養素を十分に取りつつ食事量を減らすいわゆる「ダイエット」が健康に様々な良い影響を与えることが分かっています。最もよく知られた効果は老化防止作用であり、また、最近ではアルツハイマー病の進行を遅らせる効果があることも報告されています。

必要な栄養素を十分に取りつつ食事量を減らすいわゆる「ダイエット」が健康に様々な良い影響を与えることが分かっています。最もよく知られた効果は老化防止作用であり、また、最近ではアルツハイマー病の進行を遅らせる効果があることも報告されています。

これらの作用はどのようなメカニズムで起こるのでしょうか?ダイエットをすると身体の中の余分な脂肪が減り、血液中のコレステロールが減りますので、こういった現象が健康に良い効果をもたらす。というのはもちろんですが、どうやら「空腹を感じること自身」が健康に良い効果を与えるようです。

この研究を行ったのはアメリカ・ハーバードメディカルスクールのInga Kadishらの研究チーム。研究者らはマウスを用いて実験を行いました。動物が空腹を感じるのは、胃が空になった時に胃から「グレリン」というホルモンが血中に放出されるためです。このホルモンは血管を経由し全身に行き渡ることで、脳に「空腹」を感じさせるなど様々な作用を示します。

(省略されています。全文を読む)

Keyword:Alzheimer/153

2013.04.09

体内時計が狂うと食欲が増えるのにエネルギー消費が減り最も効率的に太ってしまうことが動物実験で証明される

↑BX.COM

↑BX.COM

人間は24時間周期のリズムを刻む「体内時計(サーカディアンクロック)」を脳内に持っており、この体内時計を元に身体の様々な機能が制御されます。眠くなったり、食事や就寝のタイミングに合わせエネルギーの蓄積・消費を制御するのも体内時計に基づいた性質です。また体内時計は精神的にも大きな影響を与えることが分かっています。

人間は24時間周期のリズムを刻む「体内時計(サーカディアンクロック)」を脳内に持っており、この体内時計を元に身体の様々な機能が制御されます。眠くなったり、食事や就寝のタイミングに合わせエネルギーの蓄積・消費を制御するのも体内時計に基づいた性質です。また体内時計は精神的にも大きな影響を与えることが分かっています。

体内時計は朝浴びる明るい光や食事の刺激を元に毎日微調整されており不規則な生活を送ると体内時計が狂うことが知られていますが、今回、オランダ・ライデン大学の研究者Claudia Coomansらが体内時計が狂うとエネルギー代謝や食欲が大きな影響を受け非常に太りやすくなることを動物実験で証明し報告しています。

(省略されています。全文を読む)

Keyword:体内時計/9

2013.03.27

タンパク質を多く含む(1日35グラム)朝食を食べることで一日を通して食欲を抑え間食を減らすことが出来る

↑BX.COM

↑BX.COM

朝食の大切さは日本でもよく言われますが、アメリカ・コロンビア州ミズーリ大学の研究者が朝食の内容を気をつけることで一日を通じて食欲を抑え間食を減らすことが出来ると報告しています。

朝食の大切さは日本でもよく言われますが、アメリカ・コロンビア州ミズーリ大学の研究者が朝食の内容を気をつけることで一日を通じて食欲を抑え間食を減らすことが出来ると報告しています。

研究者は、18歳〜20歳の太り気味の女性(平均BMI28.6)のボランティア20名を雇い朝食に含まれるタンパク質の量と食欲・間食の頻度の関係を調べました。

ボランティアは2つのグループに分けられ、片側のグループは一般的な朝食用シリアル、もう一方のグループは卵や赤身肉を含むタンパク質の多い朝食を1週間にわたり食べてもらいました。そして1週間後の夕方、実験期間の食生活についてアンケートをとり、また血液検査とfMRIによる脳の状態の検査を行いました。

(省略されています。全文を読む)

Keyword:ペプチドYY/2

2013.01.18

男はダイエットの時に脂肪燃焼作用がある「褐色脂肪細胞」に期待しても無駄。女と違ってほとんど体内に無い

↑BX.COM

↑BX.COM

脂肪の中の細胞には2種類あることが知られています。脂肪を溜め込む「白色脂肪細胞」と、食事を食べた時や周囲が低温になった時に脂肪を燃焼させ熱を発生させる「褐色脂肪細胞」です。

脂肪の中の細胞には2種類あることが知られています。脂肪を溜め込む「白色脂肪細胞」と、食事を食べた時や周囲が低温になった時に脂肪を燃焼させ熱を発生させる「褐色脂肪細胞」です。

脂肪を燃焼させることの出来る褐色脂肪細胞はダイエットを成功させるキーとして、様々なダイエット方法で取り上げられることがありますが、どうやら最新の研究によると体内の褐色脂肪細胞の量は男と女で大きく違うようです。

最近になり体内に含まれる褐色脂肪細胞の量をFDGという標識グルコース誘導体を用いて測定出来るようになりました。ドイツの研究者はこの方法を使って、年齢や性別、太り具合によって体内にある褐色脂肪細胞の量がどれぐらい違うのか比較しました。

(省略されています。全文を読む)

2012.11.19

不規則な時間にだらだら食べるより、規則正しい時間に高カロリーをとった方が太らない

↑BX.COM

↑BX.COM

イスラエル・ヘブライ大学の研究者がマウスを使った実験を行い、同じだけのカロリーをとるなら不規則な食生活を送りダラダラと食べるよりも、毎日決まった時間に高カロリーの食事をとった方が体重が増えないという結果を発表していています。

イスラエル・ヘブライ大学の研究者がマウスを使った実験を行い、同じだけのカロリーをとるなら不規則な食生活を送りダラダラと食べるよりも、毎日決まった時間に高カロリーの食事をとった方が体重が増えないという結果を発表していています。

これまでの研究において太るのは2つの生活習慣が原因と分かっています。1つは「食べ過ぎること」であり、もう一つは「不規則な食生活を送ること」です。前者の食べ過ぎが肥満につながるのは当然と言えますが、後者には「体内時計」が関わっています。

多くの動物には「体内時計」という仕組みがあり、規則正しい生活を送っている場合は食事を食べるタイミングに合わせて身体が食物を効率良くエネルギーに変換出来る状態になるのですが、不規則な食生活では、体内時計が狂い食べたものを効率よくエネルギーに変換出来ず脂肪として貯め込んでしまうことが分かっています。

(省略されています。全文を読む)

2012.09.19

授乳中の母親の食生活が子供の体質・太りやすさに長く影響を与える

↑BX.COM

↑BX.COM

妊娠中の女性はお腹の中の子供のために健康的な食生活をおくるように指導されますが、出産後、授乳中の女性も食生活に注意を払った方が良さそうです。今回、アメリカ・ジョブ・ホフキンス研究センターの研究者らはラット(大ネズミ)を使った実験を行い、妊娠中よりも授乳中の母親の食生活が子供に大きな影響を与えることを発見しました。

妊娠中の女性はお腹の中の子供のために健康的な食生活をおくるように指導されますが、出産後、授乳中の女性も食生活に注意を払った方が良さそうです。今回、アメリカ・ジョブ・ホフキンス研究センターの研究者らはラット(大ネズミ)を使った実験を行い、妊娠中よりも授乳中の母親の食生活が子供に大きな影響を与えることを発見しました。

研究者らは、妊娠したラットを4つのグループに分け、それぞれ以下のような食生活をさせ、子供の体重や体組成、血液を長期間調べ比較しました。

| 妊娠中の食事 | 出産後、授乳中の食事 | |

| グループA | 通常の食事 | 通常の食事 |

| グループB | 通常の食事 | 高脂肪食 |

| グループC | 高脂肪食 | 通常の食事 |

| グループD | 高脂肪食 | 高脂肪食 |

(省略されています。全文を読む)

Keyword:母乳/15

2012.06.01

↑BX.COM

↑BX.COM

世界中、特に先進国で肥満者の増加が大きな問題になっている。肥満はカロリーの取りすぎや運動不足が第一の原因であることには間違いはないだろうが本当にそれだけなのだろうか。なぜ人により太りやすさが違うのか。

世界中、特に先進国で肥満者の増加が大きな問題になっている。肥満はカロリーの取りすぎや運動不足が第一の原因であることには間違いはないだろうが本当にそれだけなのだろうか。なぜ人により太りやすさが違うのか。

科学者らは近年、腸内バクテリアと肥満の関係に注目している。腸内には溢れんばかりのバクテリアが住んでいる。一部のバクテリアはビタミンB12などを作りだし我々の身体に供給するなどの依存関係が知られているが、最近の研究で腸内バクテリアは従来考えられてきた以上に我々の健康に影響を与えることが分かってきた。

(省略されています。全文を読む)

2012.02.14

トマトダイエットに必要なトマト量の計算と、1粒でトマト4個分と同じ効果を持つサプリメント

↑BX.COM

↑BX.COM

動物実験(マウス)でトマトに含まれる成分にダイエット効果があることが報告されました。そこでこの記事では効果を得るために必要なトマト量と、トマトと同じ効果を得ることが出来るサプリメントを紹介します。

★★トマトに含まれる13-oxo-ODAと9-oxo-ODA

この研究を発表したのは京都大学農学部の研究者ら。研究者らは以前にも新鮮なトマトにのみ含まれる9-oxo-ODAがPPARαを活性化してダイエット効果があることを報告していた。しかし9-oxo-ODAは熱を加えると消失してしまうため、トマトジュースやケチャップにはほとんど含まれず、また量も少なかったのであまり注目されなかった。今回、トマトにのみ含まれる13-oxo-ODAが同様のダイエット効果持つことを発見し発表した。熱をかけると無くなると思われていた9-oxo-ODAは13-oxo-ODAに変化していることも分かった。13-oxo-ODAは熱を加えても無くならずトマト、ジュースやケチャップにも含まれているダイエット成分なのである。

※PPARα

細胞核にある。活性化すると脂肪燃焼の促進、脂肪合成の抑制が起こりダイエット効果があることが知られている。体内では脂肪細胞が作り出す善玉ホルモン「アディポネクチン」がこれを活性化することが知られている。太り過ぎや糖尿病になるとアディポネクチンが減少しPPARαが活性化しなくなるなど様々な悪影響が生じる。

★★マウスの実験と同じ効果を得るのに必要なトマトの量

今回発表された研究では、高脂肪食(カロリーの60%が脂肪)を食べさせて不健康に肥満にさせたマウスのエサに13-oxo-ODAを加えたところ、4週間で肝臓中や血液中、筋肉中の脂質が減少、血糖値が低下し糖尿病症状が緩和、すなわちダイエット効果が得られることが報告されている。この実験で投与された13-oxo-ODAの量はエサ重量の0.02〜0.05%である。マウス1匹当たり1日に3gのエサを食べることから計算すると13-oxo-ODAは体重1kgあたり1日に50mg必要と換算出来る。この量は人間では1日あたり2500mg〜3000mgに相当する。

一方、トマトに含まれる9-oxo-ODAと13-oxo-ODA量は乾燥したトマト1gあたり10mg(文献2より)、トマトは全体の90%が水であることを考えるとトマト1個(200g)に200mgの13-oxo-ODAを含む。これらの数字から計算すると、実験と同じ効果が得たければ1日あたり12〜15個のトマトを食べる必要がある。毎食4〜5個ずつ食べるか、100%トマトジュースで換算すると1食あたり1リットル飲みことになる。これより少量でも効果はあるかもしれないが少量なりに効果があるかどうかは確認されているわけでは無いことは注意しなければいけない。

★★13-oxo-ODA、9-oxo-ODAと同じ効果を持つCLA

実は、今回発表されたトマトに含まれる13-oxo-ODAと同じ効果を持つ物質は他にも知られている。それはCLA(conjugated linoleic acid=共役リノール酸)である。この研究を発表した研究者らの報告でもその比較が行われており、CLAは13-oxo-ODAの65%程度のPPARα活性化効果を持つ。CLAは13-oxo-ODAや9-oxo-ODAと非常によく似た構造の物質であり、13-oxo-ODA、9-oxo-ODAもトマトの中でCLAから作られている。CLAはアメリカでは以前からダイエット効果のある物質として知られているようで多数の会社がサプリメントを販売している。以下に楽天市場で見つけたサプリメントを紹介する。

- (1)GOOD'N_NATURAL社のサプリメント(1000mg×60粒で1500円)

- (2)DHC社のサプリメント(840mg×30粒で1680円)

- (3)NATROL社のサプリメント(1200mg×90粒で1910円)

- (4)swanson社のサプリメント(1000mg×100粒で1980円)

- (5)ソースナチュラル社のサプリメント(740mg×30粒で990円)

- 文献1:Potent PPARα Activator Derived from Tomato Juice, 13-oxo-9,11-Octadecadienoic Acid, Decreases Plasma and Hepatic Triglyceride in Obese Diabetic Mice (PLoS ONE 7(2): e31317. doi:10.1371/journal.pone.0031317)

- 文献2:Comparative and stability analyses of 9- and 13-Oxo-octadecadienoic acids in various species of tomato.Biosci Biotechnol Biochem. 2011;75(8):1621-4. PMID:21821922

- トマトの成分、中性脂肪減らす京大がマウスで確認(朝日新聞デジタル)

- トマトが中性脂肪の燃焼助ける…京大グループ(YOMIURI ONLINE(読売新聞)新着ニュース)

- トマトに中性脂肪下げる物質…京大グループ

- 今話題の「トマトでメタボ対策」実は夜食べると効果絶大(ibtimes)

- トマトから脂肪肝、血中中性脂肪改善に有効な健康成分を発見:効果を肥満マウスで確認(京都大学)

2011.10.26

↑BX.COM

↑BX.COM

体重が増えすぎ肥満になってしまう原因には様々な要因が考えられる。最も一般的な原因は食べ過ぎなどの行動的な原因によるものかもしれないが、それ以外にも遺伝的に太りやすい家系や、内分泌系の病気が原因となり太ってしまうことが知られているが、これに加え肥満を引き起こすウイルスの存在が報告されている。

アメリカの研究者らは502名のボランティアを雇い、体重やBMIの測定とAd-36(アデノウイルス36)に感染しているかどうかの調査を行った。すると驚くべきことに、感染していなかった378名のBMIが35.8だったのに対し、感染していた124名の平均BMIは44.9と、ウイルス感染者が肥満傾向にあることが明らかになった。

【502名のボランティアの結果】

| 平均BMI | |

| Ad-36に感染している人(124名) | 44.9 |

| 感染していない人(378名) | 35.8 |

また、片方だけAd36に感染している双子を28組探しだしBMIを比較すると、感染していない人の平均BMIが24.5だったのに対し、感染している人の平均BMIは26.1と、双子であってもウイルス感染により肥満傾向になることが明らかになった。

【28組の双子(片方のみウイルス感染している)の結果】

| 平均BMI | |

| Ad-36に感染している人 | 26.1 |

| 感染していない人 | 24.5 |

別の研究グループも同様の結果が子供にも当てはまることを報告している。この研究では8才〜18才の子供124名を調べたところ、Ad-36に感染している子供が19人見つかったが、19人中15人が肥満傾向であったそうだ。この19名の平均体重は、感染していない子供平均体重よりも15キロも重かった。

Ad-36ウイルスはラットを用いた実験により、感染すると脂肪前駆細胞(脂肪の元となる細胞)が増加し、かつ、脂肪前駆細胞が脂肪に変化しやすくなることが分かっている。また、インスリンの感受性が上がり食物より摂取した脂質を脂肪として蓄えやすくなるようだ。これらの現象の結果として、感染すると血液中のコレステロールとトリグリセリドの値は低くなる(血液中から脂肪細胞に取り込まれやすくなるため)。

さらに、このウイルスに感染することにより脳内のノルエピネフリン濃度が増え、全身のコルチコステロン量が低下することから、Ad-36は脂肪細胞に作用するだけでなく様々な効果で肥満を引き起こす働きがあるようだ。一緒に暮らしている人が太っていると別の人も太りやすくなるという現象が噂話として口にされる事があるが、この現象はウイルス感染が引き起こした現象なのかもしれない。

このような肥満を引き起こすウイルスはAd-36以外にもいくつか知られている。

【これまで知られている肥満を引き起こすウイルス】

| ウイルスの名前 | 確認された動物 |

| Canine distemper virus | マウス |

| RAV-7(Rous-associated virus type 7) | ニワトリ |

| Borna virus | ラット |

| Avian Adenovirus SMAM-1 | ニワトリ、ヒト |

| Ad-36 | ニワトリ、マウス、サル、ヒト |

- Human adenovirus 36 induces adiposity, increases insulin sensitivity, and alters hypothalamic monoamines in rats.Obesity (Silver Spring). 2006 Nov;14(11):1905-13.PMID:17135605

- Human adenovirus-36 is associated with increased body weight and paradoxical reduction of serum lipids. International Journal of Obesity (2005) 29, 281–286 PMID:15611785

- Adenovirus 36 and obesity in children and adolescents. Pediatrics. 2010 Oct;126(4):721-6. Epub 2010 Sep 20.PMID:20855385

2011.09.27

1日おきにカロリー制限を行うダイエット方法「カロリーサイクリング」でどれぐらい痩せるか

↑BX.COM

↑BX.COM

どんなに適切にダイエットしても必ず効果が停滞する時がやってきます。ダイエットをしたことがある人ならば最初の2〜3kgは順調に痩せることが出来てもその後の2〜3kgはなかなか減らなかったりした経験があるのではないでしょうか。これはあなたの身体が摂取カロリーの減少に反応して代謝を落としているためです。これは、かつて人類が不安定な生活を送っていた時に食料の無い時期を耐え生き延びるために備わった危機回避機能なのでしょう。とはいえ、今の世の中、特にダイエットを行いたい人にはいい迷惑な機能です。持続的に体重を減らすためには身体に摂取カロリーが減ったことを悟られない工夫が必要なのです。

具体的には毎日カロリー制限を行うのでは無く、1日おきにカロリー制限を行います(カロリーサイクリング)。この方法では1日おきに十分なカロリーを摂取することが出来ますので脳が混乱し代謝が低下することなくダイエットを続けることが出来ます。また、この方法では1日おきにしっかり食べれるため、空腹を我慢しやすい効果があることも分かっています。

この方法を医学の実験という形で行い、効果を検討した報告が発表されています。発表したのはアメリカ・シカゴの研究者ら。タイトルは

- Short-term modified alternate-day fasting: a novel dietary strategy for weight loss and cardioprotection in obese adults(短期間の1日おき絶食:新しいダイエットと血管保護のための戦略).Am J Clin Nutr November 2009 vol. 90 no. 5 1138-1143 PMID:19793855

結果、1日おきのダイエットを行った時期を通じて平均して1週間あたり0.67〜0.68kg程度体重が減少しました。そして全参加者の8週間の試験終了後の体重は平均5.6kg体重が減少していました。体脂肪は平均45%→42%に減少していました。

このダイエット方法は身体に悪いのでは?と思う人もいるかもしれませんが、実は医学の世界では1日おきの絶食(英語でAlternate-day fasting:ADF)は様々な治療に用いられている方法であり、今回の研究はその方法をダイエットに応用したものなのです。実際に今回の実験の参加者の総コレステロール、LDLコレステロール、トリグリセリドなどの数値は減少し、血圧も低下しました。また、良い影響を持つHDLコレステロールの数値は変化しなかったことから考えて、健康にダイエット出来たと言えます。

ただし、カロリーサイクリングによるダイエットは全ての人にお勧め出来るわけではありません。糖尿病や低血糖の人、妊娠中の人はやるべきでは無いと研究者らは言っています。まずは伝統的な方法を試して体重が減らない停滞期に悩んだらカロリーサイクリングを試してみてはどうでしょうか。

※※参考:安静時必要カロリーの計算方法

| 男性 | 体重(kg)×10+6.25×身長(cm)-5×年齢+5 (キロカロリー) |

| 女性 | 体重(kg)×10+6.25×身長(cm)-5×年齢-161(キロカロリー) |

- ダイエット中の体重が減らない停滞期はカロリーサイクリングで乗り越える(ライフハッカー[日本版])

- How to Break a Weight Loss Plateau(link)

- On Nutrition: Need To Lose Weight? Try Fasting(link)

Keyword:トリグリセリド/2

2011.09.07

ポテトチップスなどの脂質を含む食事が止められない理由はマリファナの使用と同じ理由

↑BX.COM

↑BX.COM

ポテトチップスなどの脂肪分が多い食べ物をついつい食べ過ぎてしまった経験はありませんか?。今回、このメカニズムを明らかにする研究が発表されました。発表したのはカリフォルニア大学の研究者ら。

| Endocannabinoid signal in the gut controls dietary fat intake(腸管の末梢のカンナビノイド信号が脂質の摂取をコントロールする). Proc Natl Acad Sci U S A. 2011. PMID:21730161 |

研究者らによるとポテトチップスなどの脂質を食べると腸でマリファナ(大麻)と同じ作用を持つカンナビノイドと呼ばれる物質が作られるそうです。カンナビノイドもマリファナと同じ作用を持ち人体に恍惚感を感じさせ、もっと脂質を食べたくなると予想されます。これは今のように食生活が豊かになる以前、カロリーの豊富な脂質を多く摂取出来るように人体に備わっていた機能のなごりだと予想されます。

また、面白いことに、腸でカンナビノイドが作られるのは、脂質が口に入ってすぐ始まることが分かりました。脂質が腸に到達しても無いのにどのような仕組みなのでしょうか。

研究者らは、これらの発見をラットを使って解明しています。実験ではラットの胃袋を縛り食べたものが腸に行かないようにして脂質、タンパク質、糖質等を食べさせる実験を行いました。すると脂質を食べさせた時のみ、腸管でカンナビノイドが作られました。仕組みを解析すると、舌に脂質を認識する仕組みがあり、神経系を通じて腸管に命令を出し、そこでカンナビノイドが作られ始めるようです。そして、ここで作られたカンナビノイドが脳を刺激し恍惚感を感じさせ、もっと食事をするように促されます。

元気を出したい時は、肥満にならない程度の少量の脂質を口に含むと良いかもしれません。ひとかけらのチョコレートなど効果的でしょう。ただし恍惚感に影響されて2つ目、3つ目と食べると肥満につながってしまうので注意です。

※体内で作り出されるカンナビノイドは2-AGとAnandamideの2種類。脂質を食べることにより腸管の血中濃度が2倍程度(それぞれ20→40nmol/g、10→20 pmol/gになっているようだ)

- 脂肪分摂取で“ハイ”になる機序が明らかに(nikkei)

- Fatty foods trigger body’s marijuana-like chemicals(Consumer_Reports)

- カンナビノイド(wikipedia)

2011.08.01

リバウンドしてしまうとしても懲りずにダイエットする事で長生き出来る

↑BX.COM

↑BX.COM

アメリカでは肥満は国民病と言われ、全国民の34%が肥満、そして残りのうち次の34%も太りすぎに分類される。数百万人のアメリカ人が毎年ダイエットしているが、調査によると減った体重を長期間維持できているのは僅かで、多くの人は元の体重に戻ってしまっているようだ。このダイエットとリバウンドを繰り返す現象は皮肉も込めて「ヨーヨーダイエット」と呼ばれている。従来はこの体重の増減を繰り返すヨーヨーダイエットは身体に悪影響があるのではないかと考えられてきたが、最新の研究によると、リバウンドしてしまうとしても懲りずにダイエットすることには意味があるようだ。

この事をマウスで確かめたのはオハイオ大学のEdward Listら、ボストンで開催された2011年のEndocrine Society年次集会で発表した。研究者らは、マウス30匹を10匹ずつの3グループに分け、最初のグループにはずっと高脂肪食を与える「肥満グループ」とした。2番目のグループは4週間ごとに高脂肪食と通常の食事を交互に与える「ヨーヨーダイエットグループ」とした。そして最後のグループは通常のエサを食べさせる「正常グループ」とした。

高脂肪食を食べさせ続けた「肥満グループ」のマウスは体重が増え、体脂肪が増え、そして血糖値が高くなり、グルコースに不応答性となった、糖尿病の前段階の症状である。ところが、「ヨーヨーダイエットグループ」では高脂肪食を食べさせている間は健康に関わる数値が悪化していくものの、数値の悪化は、低脂肪食に切り替えると正常な数値に戻っていった。そして、それぞれのマウスの寿命を比較すると、正常のマウスの平均寿命2.09年に対し高脂肪食を与え続けた「肥満グループ」は1.5年と25%も寿命が縮まってしまったのに対し、「ヨーヨーダイエットグループ」は2.04年と正常マウスとほとんど変わらず長生きした。

| 食事 | 平均寿命 | |

| 肥満グループ | ずっと高脂肪食 | 1.5年 |

| ヨーヨーダイエットグループ | 1ヶ月おきに交互に高脂肪食と通常の食事 | 2.04年 |

| 正常グループ | ずっと通常の食事 | 2.09年 |

これが人間にも当てはまるかは確認する必要があるが、平均寿命が80年の人間に今回の実験を当てはめると、3年間の不健康な生活と、3年間の健康な生活を繰り返した感じだろうか。どうやら一定期間の不健康な食生活や体重増加は寿命には悪影響を与えないようだ。もちろん多くの人はあえてヨーヨーダイエットをしているわけではなく、仕方なくリバウンドしてしまうのだと思うが、長生きしたければ、懲りずにリバウンドするとしても頑張ってダイエットを続けることが長生きの秘訣なようだ。

単語: Yo-yo dieting

- Yo-yo dieting vs. obesity? Dieters may be healthier, live longer, study finds(EurekAlert)

- オハイオ大学プレスリリース

2011.07.01

「吸収されにくい油」で、むしろ体重が増加しうるという動物実験結果が発表される

↑BX.COM

↑BX.COM

発表したのはPurdue(パデュー)大学の研究者Susan E. Swithersら。アメリカ心理学会(American Psychological Association)の発行する行動神経科学(Behavioral Neuroscience)という雑誌で発表しました。

近年、食事を減らし体重を減らすために身体に吸収され難い低カロリー脂肪代替物が盛んに開発され、ポテトチップスなどの食品に盛んに使用されています。今回、研究者らはこのダイエットに効果のあるという「ふれこみ」で使われる低カロリーの脂肪代替物がむしろ体重増加を招く事を報告しています。

研究者らは実験用のラットを使って実験を行いました。2群(A、Bグループ)に分けたラットのうちAグループは通常の油を使った普通(高カロリー)のポテトチップスを食べさせました。そして残りのグループ(Bグループ)のラットは通常のポテトチップス(高カロリー)と脂肪代替物を使った低カロリーのポテトチップスを交互に食べさせました。すると、驚いた事に、高カロリーのポテトチップスのみを食べたラット(Aグループ)よりも、低カロリーのポテトチップスと高カロリーのポテトチップスを交互に食べさせられたラット(Bグループ)の方が、体重が増加し、多くの脂肪をため込む事が分かりました。

| 食事内容 | 体重増加 | |

| Aグループ | 高脂肪のポテチのみ。 | 小 |

| Bグループ | 高脂肪のポテチと低脂肪(脂肪代替物)のポテチ交互 | 大 |

また、交互にエサを食べさせ体重が増加したBグループのラットはAグループのラットに比べ、実験の後、低カロリーのエサのみを食べさせるようにしても体重が減少しにくい事も確認されたそうです。これらの結果は、高脂肪、高カロリーの食事をとっている状態で、一部を脂肪代替物に置き換えることはむしろ体重増加を誘発しうることを示しているといえます。

この研究者らは、以前にも人工甘味料と普通の砂糖を使った動物実験で同様の結果が得られることを報告しています。今回はラットでの実験ですので人間に当てはまるかどうかは確認が必要かもしれませんが、案外、人間でも同じような結果がおこる可能性も高いのではないでしょうか。世の中にはカロリーの無い砂糖や、脂肪などが溢れていますが、今回の結果は、使い方を注意しないとその食物自体にカロリーが無いからと言ってダイエットに効果があるとは限らないことを示していると言えます。

原文タイトル:

- Fat substitutes linked to weight gain (EurekAlert)

- Fat substitutes promote weight gain in rats consuming high-fat diets. Behavioral Neuroscience,Vol. 125, No. 4, Jun 20, 2011,PMID:21688890(LINK)

2011.02.18

↑BX.COM

↑BX.COM

280人の肥満者、100人の正常者で評価。

朝食を増やすと総摂取カロリーの増加に繋がっており、朝食を減らしても昼食や夕食の量は増えず、ダイエットしたいヒトは朝食を減らすのが良さそうだとのこと。

- Impact of breakfast on daily energy intake - an analysis of absolute versus relative breakfast calories. Nutr J. 2011 Jan 17;10:5.PMID:21241465

次のページへ[1・2・3・4・]

Cation!!注意:このページには動物実験などで得られた研究段階の情報が含まれています。これらはなんら、人間に適用した時の効果を保証するものではなく、これらの情報を元にとった行動によりいかなる不利益を被っても管理人は一切責任を負いません。このページの話はあくまで「情報」としてとらえてください。